第41回:保健医療計画からみる鳥取県の姿

■ 記事作成日 2017/12/27 ■ 最終更新日 2017/12/27

保健医療計画からみる鳥取県の医師転職事情

元看護師のライター紅花子です。

「保健医療計画からみる都道府県の姿」というこのコラム、前回は地方の山形県についてお伝えしました。

今回は、山形県と同じ日本海側に面した地域、中国地方の鳥取県の医療情勢を、鳥取県の第6次保健医療計画を基に見ていきます。

鳥取県の現状を分析

鳥取県は中国地方の日本海側に位置し、東西約120km、南北約20~50kmと、東西にやや細長い県です。

総面積は3,507.28㎢で、その広さは全国で41番目です。

鳥取と言えば、広大な白砂の海岸線が続く鳥取砂丘が有名ですが、南側は中国地方最高峰の大山をはじめとする中国山地の山々がそびえたっています。

温暖な土地柄で台風などの自然災害が少なく、気候条件に恵まれた鳥取県。さまざまな特産物があり、代表的なのは松葉ガニ、二十世紀梨、砂丘ラッキョウなど。

特にカニ類は、県内に漁獲量が日本一の境港があります。

また、伝統工芸では正倉院にも納められるなど、1000年以上の歴史がある因州和紙が鳥取県の名産品として有名です。

鳥取県の平成27年の総人口は574,000人で、全国で最も人口の少ない地域となります。

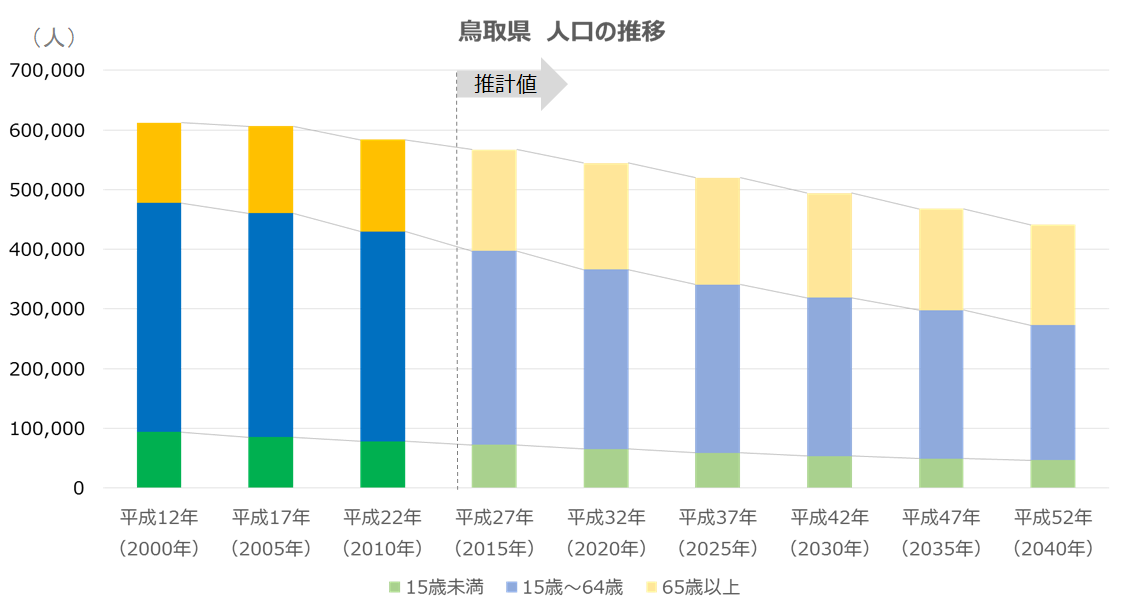

図1 鳥取県 人口の推移

鳥取県の人口は昭和60年をピークに年々減少し、今後もさらに減少が続いて、平成42年には50万人を下回るとも推測されています。

さらに年齢別に人口を見てみると、平成24年の結果では年少人口が13.2%、生産年齢人口は59.6%といずれも減少傾向であるのに対して、老年人口は27.3%と全国平均の23.0%を大幅に上回り、年々増加傾向となっています。

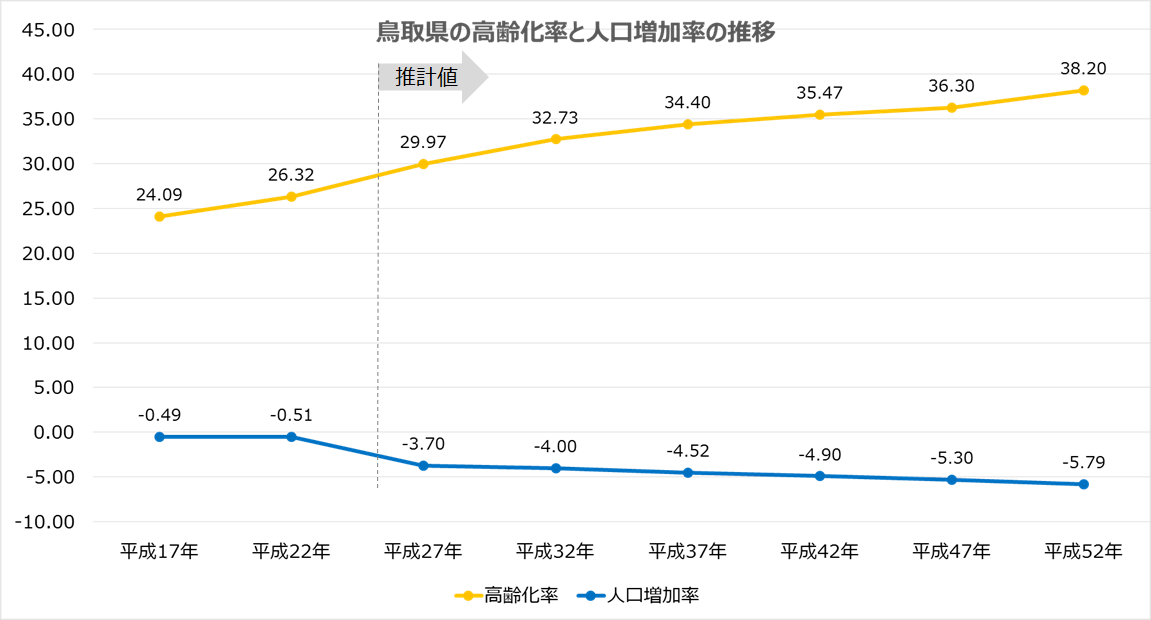

内閣府「平成28年版高齢社会白書(概要版)」によれば、県の平成26年の高齢化率は29.1%で、高齢化率の高さは全国で15番目となっています。

さらに平成52年の高齢化率は38.2%へと上昇の一途をたどることが推測され、少ない人口の中でますます少子高齢化が加速していくことが分かります。

図2 山形県の高齢化率と人口増加率の推移

鳥取県の人口動態は

引き続き、鳥取県の人口動態に関するデータをいくつか見ていきたいと思います。

平成27年の出生率は、人口1000人当たりでみて8.1と、全国平均の8.0とほぼ変わらぬ結果となる一方で、合計特殊出生率は1.69であり、平均値である1.46を上回っています。

鳥取県は、出生率は全国平均値であるものの、合計特殊出生率は高いので、生産年齢人口の世代が1世帯当たり数人の子どもを産み育てることで、年少人口の減少を多少なりとも食い止められる可能性も秘めていると考えられます。

続いて死亡に関するデータを見ていきます。

平成27年の国勢調査によれば、平成26年の死亡者数は7,272人で、人口1000人当たりで見ると12.8となっています。

全国平均である10.3を大きく上回り、全国で11番目に死亡率の高い県となりました。

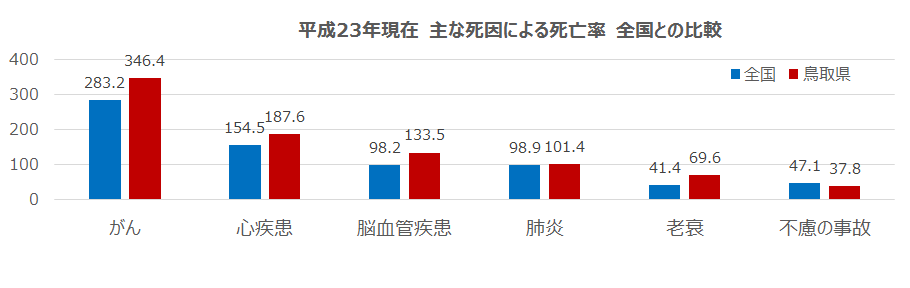

保健医療計画に目を戻すと、平成23年の死亡者数は6,958人で、その死因は、悪性新生物が最も多く29.0%、続いて心疾患が15.7%、脳血管疾患が11.2%となっています。全国では4番目の脳血管疾患が3番目にランクインしているのが特徴です。

図3 平成23年現在 主な心による死亡率 全国との比較

また、老衰は全国平均よりも割合が高く、ここからも鳥取県の高齢化が進んでいる、ということが分かります。

鳥取県の医療状況はどうなっているのか

次に鳥取県の受療率を見ていきます。

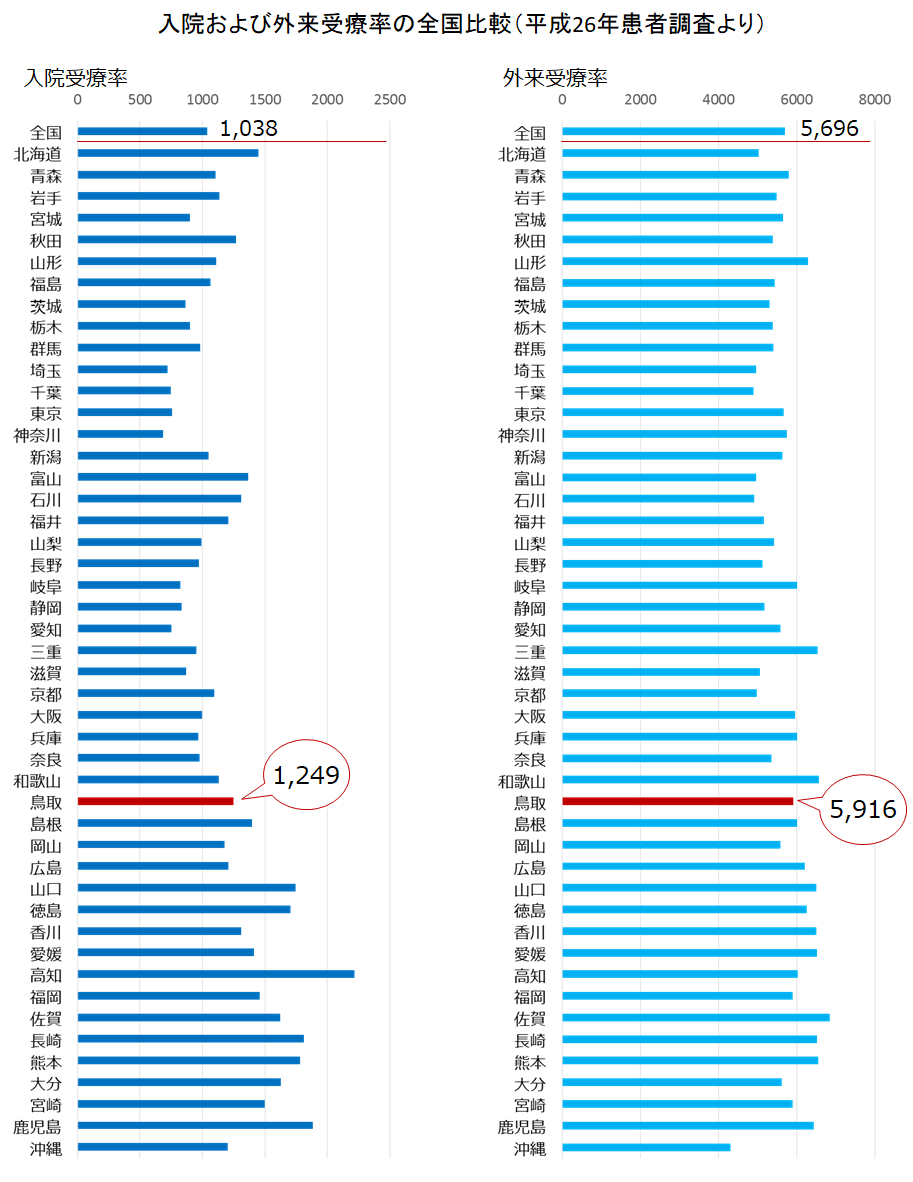

図4 入院および外来受療率の全国比較

平成26年度の受療率をみると、入院では全国平均の人口10万人当たり1,038に対して鳥取県は1,249、外来受療率は全国平均の人口10万人当たり5,696に対して5,916で、入院、外来共に全国で18番目となりました。

医療への依存度が比較的高めの県であることが分かります。

受療者の内訳を見てみると75歳以上が圧倒的に多く、加齢とともに受療率も上昇する傾向にあります。

また、75歳以上、65~74歳に続いて0~4歳の外来受療率も高いことから、小児外来の需要も高い県といえるでしょうか。

鳥取県の保健医療圏はどうなっているか

鳥取県の保健医療圏は他の都道府県同様、一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏にそれぞれ分かれています。

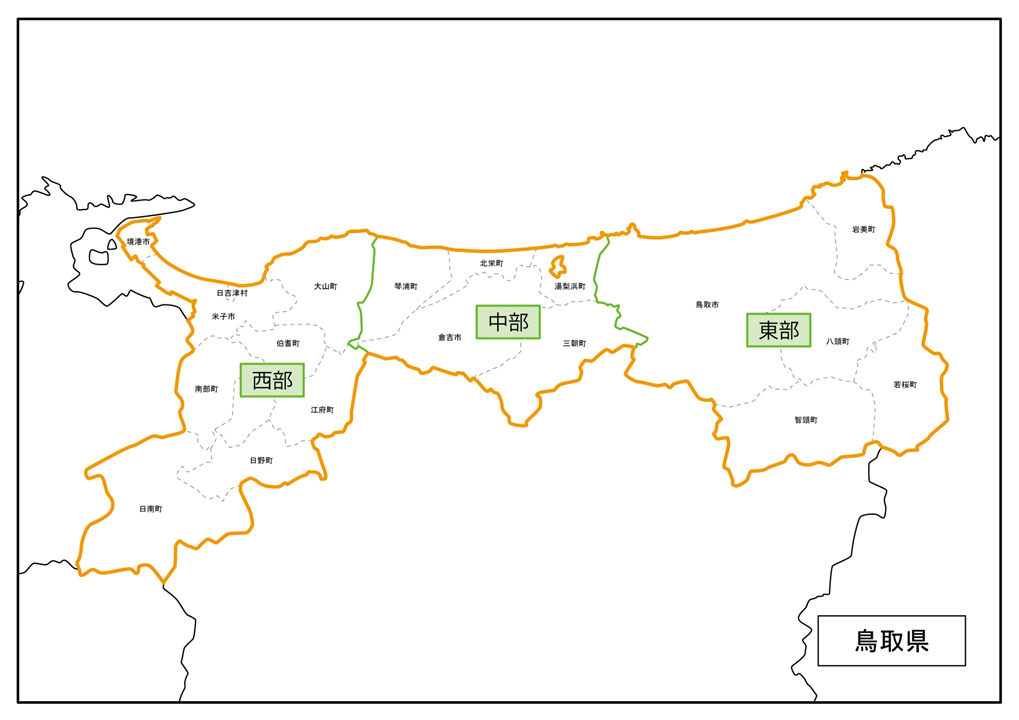

図5 鳥取県の医療圏

鳥取県の二次医療圏は、県庁所在地のある東部医療圏、中部医療圏、西部医療圏の3医療圏に分かれています。

医療圏別にそれぞれの入院受療状況を見てみると、東部、西部医療圏の一般病床および精神病床は、それぞれ自医療圏で90%以上医療をまかなえている状況のようです。

自医療圏での医療自給率が比較的低い中部医療圏においても、一般病床および精神病床で85%以上は自医療圏で医療を確保できています。

また、療養病床ではすべての圏域で95%以上の割合で医療を完結できている状況です。

医療圏ごとの人口10万人当たりの施設数を見てみると、東部医療圏の一般診療所は全国平均の67.88を超える68.78であり、外来医療を十分に展開できるような環境が整っています。

また、小児科系診療所が全国平均17.91に対して27.94と多く、鳥取県の出生率や合計特殊出生率から考えると、小児医療需要の高さの表れかもしれません。

病院数も全国平均6.58に対して6.02。やや少なめではありますが、ほぼ全国レベルの病院数を確保できています。

医療圏別でみると、西部医療圏の一般診療所は全国平均を大きく超える84.56であり、こちらも外来医療を十分に展開できる環境が整っています。

さらに小児科系診療所が26.64、病院は8.46と、いずれも全国平均以上の医療環境が整っている地域といえるかもしれません。

また、中部医療圏は一般診療所が全国平均に対して66.14とやや下回るものの、小児科系診療所は19.17、病院も9.59と、全国平均を超える施設数を確保できています。どの医療圏も医療環境が比較的整っている県であるといえるでしょう。

日本で1番人口が少なく少子高齢化が加速する地域でありながら、小児医療の環境が非常に充実している鳥取県。

引き続き鳥取県の医療情勢を見ていきます。

鳥取県の病床数とこれから

大山(大山町)

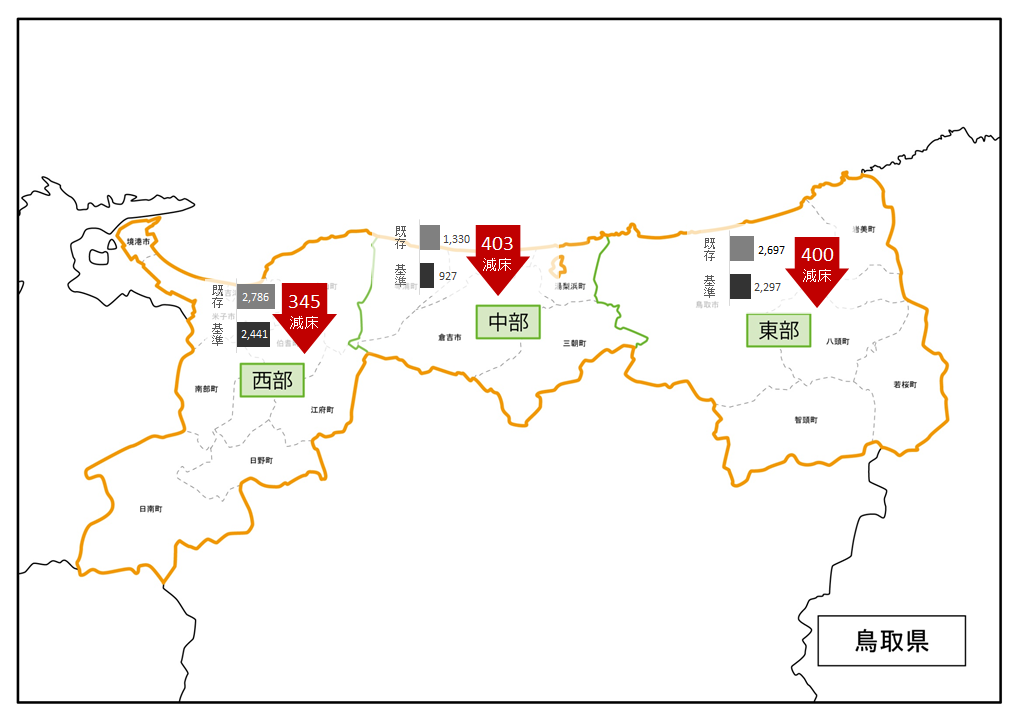

鳥取県内の各保健医療圏における既存病床数と基準病床数について見ていきます。

図6 鳥取県内の既存病床数と基準病床数

鳥取県では平成25年4月1日現在で、既存病床数が基準病床数を1,148床上回っており、すべての医療圏で既存病床数が基準病床数より多い状況です。

もともと第5次計画時から、県内の病床数は基準病床数を上回っていました。精神病床の既存病床数も、基準病床数を237床オーバーしています。

結核病床については、前計画では基準病床数を満たしていたものの、第6次の医療計画において基準病床数が減少したため、相対的に既存病床数が上回ることになりました。

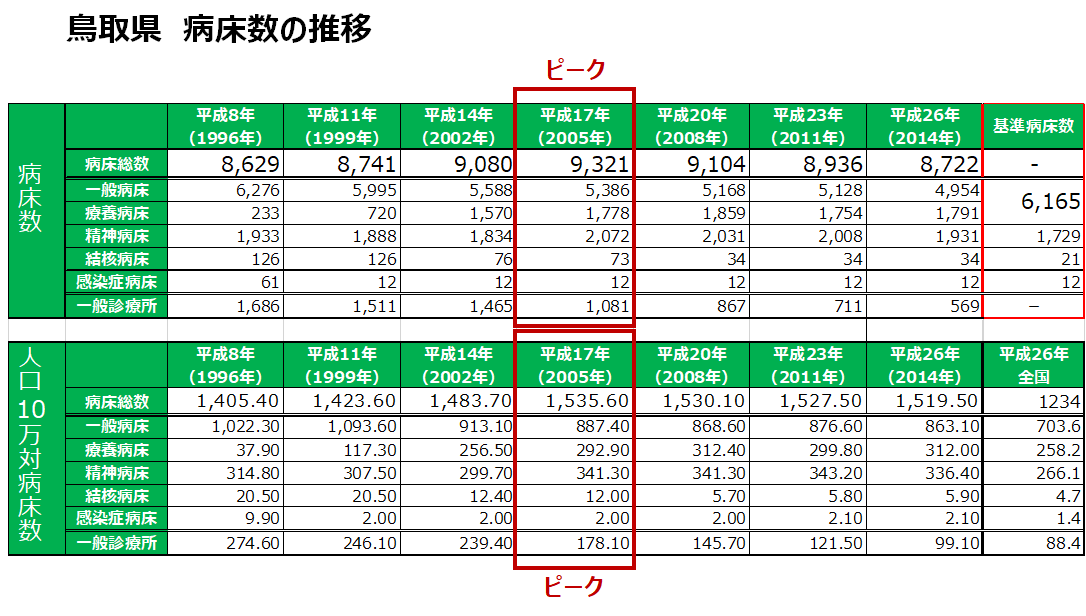

図7 鳥取県 病床数の推移

このように、保健医療計画の改変前から既存病床数が基準病床数を超えているのは、全国平均と比較して医療施設数が充実していることから来るのかもしれません。

しかし今後も県内の人口が減少傾向であることから、鳥取県は第7次医療計画の策定にあたり、さらに基準病床の減床を求められる可能性があります。

鳥取県内にはどのような機能を持つ医療機関があるか

鳥取県では、鳥取大学医学部附属病院と県立中央病院の2病院を第三次医療機関として、県全域の高度で特殊な医療を担っています。

図8 鳥取県内 特定の医療機能を有する病院数

二次救急医療機関は各医療圏において3施設以上を確保しているものの、輪番制を行っていない病院、あるいは輪番制には組み込まれているものの普段の救急医療の受け入れを行っていない病院があります。

また、中部医療圏には第三次救急を行っている病院がなく、救急医療については医療圏ごとにややばらつきがあるようです。

県内では西部医療圏のみヘリポートがなく、救急医療・災害医療における課題となっていましたが、平成26年7月に鳥取大学医学部附属病院にヘリポートが設置されました。

さらに平成29年度末にはドクターヘリを導入する準備が進められています。

がん医療については、がん受療率が全国で10番目に高いということもあり、県は対策に力を入れています。

がん診療連携拠点病院、は各医療圏に確保されていますが、緩和ケアの病床数が少ないことが指摘されています。

今後は新たな緩和ケア施設の設立が検討され、病床数が増えていくことが考えられます。

へき地医療について見てみると、鳥取県では自治体の病院や診療所が設置されているものの、医療機関までの交通手段が乏しく、通院の手段が確保できない、通院支援が行われていないという問題があります。

これについては、タクシーの活用など、何らかの確保策が必要とされています。

また、まだ一部にとどまっていますが、県内の医療機関では遠隔医療システムの整備が進められています。

将来的にこうしたシステムの整備が進むことで、患者の通院負担が軽減されていく可能性もあるでしょう。

精神疾患については、入院患者数は全体で減少しているものの、高齢入院患者数が増加傾向にあり、今後は入院だけでなく、外来や訪問診療など、患者に合わせた精神医療の充実を図っていくことが課題となっています。

県内には精神科救急が7施設、そのうち認知症の専門治療を行う医療機関は4施設あり、二次医療圏にそれぞれ1施設以上配置されています。

しかし、身体疾患を伴う精神疾患患者に対応できる急性期病院は少なく、今後はこうした患者の受け入れ体制の整備が求められています。

さらに鳥取県は災害が少ないという環境もあり、耐震対策をしている病院が少ないことが課題となっています。

厚生労働省が公表した「病院の耐震改修状況調査の結果」によれば、鳥取県の災害拠点病院と救急救命センターの耐震化率は、平成28年度末(見込み)で75.6%と、全国平均の87.8%を大きく下回っています。

そのため、今後の耐震対策として、病院の建て替えなどが検討されることもあり、一時的な医療機能の低下や、他の医療機関にその影響が及ぶ場面が出てくることも予測されています。

鳥取県内の医師数と今後の確保対策

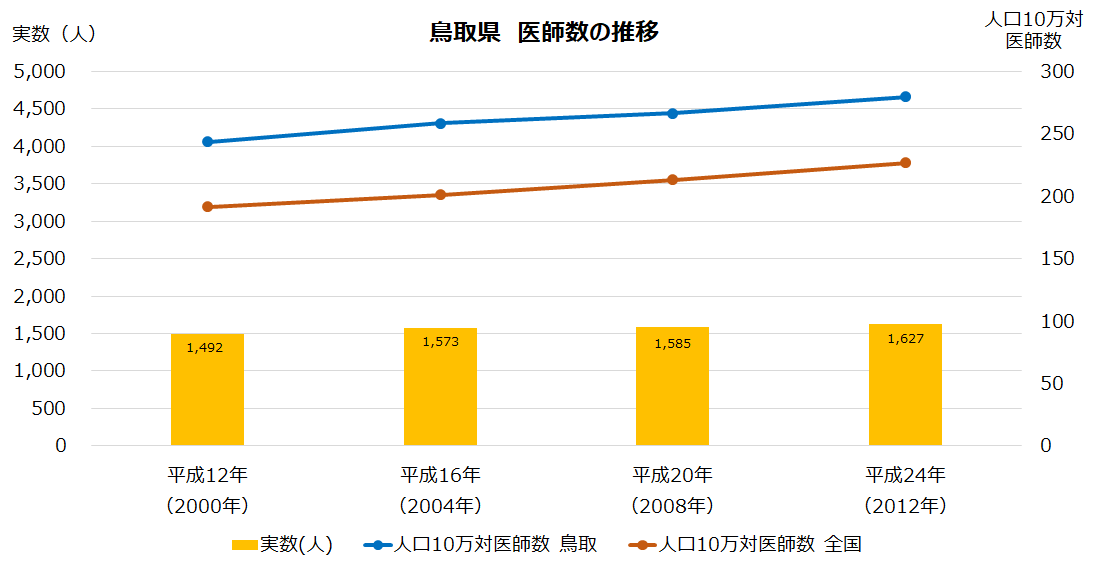

鳥取県の平成22年現在の医師数は1,565人で、人口10万人当たりの医師数で見ると265.9人と全国平均の219.0人を大きく上回り、全国で8番目に医師が多くなっています。

しかし、ここにもちょっとしたカラクリがありそうです。

医師数の実数をみると、決して多いわけではありません。

人口10万人対医師数は、次のような式で求めることが出来ます。

人口10万対の医師数=(医師数 ÷ 10月1日現在総人口)×100,000

つまり、医師数に比べて、県全体での人口が少ないために、「人口10万人あたりの医師数」が多く見えてしまうわけです。

図9 鳥取県 医師数の推移

圏域別に見てみると、西部医療圏では人口10万人当たりの全国平均を超えているものの、東部、中部医療圏の医師数は全国平均に達しておらず、医師数の地域偏在が見られます。

先ほどの「カラクリ」を考慮するならば、医師数そのものが足りていない地域といえそうです。

特に内科、産婦人科、小児科、精神科の医師数が不足しており、受療率と施設数の多い診療科での医師不足が、喫緊の課題となっています。

こうした現状を受けて、鳥取県では県内の勤務医の確保と支援、医師の資質向上を目標に挙げています。

鳥取県のドクターバンクでは、県内病院での勤務を希望する医師を県職員として採用し、県内の公的病院等に派遣するほか、鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センターと連携して、子育てなどにより現場を離れた女性医師を対象に、現場復帰に向けた研修を実施するなど、出産・育児などで離職した医師の復帰を支援しています。

また、資質向上を目指して県外の高度・専門的な病院での研修を希望する若手医師を県職員として採用して養成する制度や、医療の知識・技術習得のための留学資金を貸与する制度もあり、県内で働く医師を大切にする策が盛り込まれています。

まとめ

鳥取砂丘

病院数は充足しているものの、そこで働く医師数は不足している鳥取県。

医療の高度化・専門化に対応できる医師に加えて、今後は高齢者に対応する診療科での医師がますます必要となります

特に精神分野での救急や在宅医療、緩和医療分野の拡充が、今後の課題とされているため、この領域における医師の需要も高まることでしょう。

県が実施している制度を見ると、さらなるスキル向上を目指す医師にとって、鳥取県は魅力的な環境と言えるかもしれません。

さらに、鳥取県では医師は「公務員」として採用されるため、安定した雇用のもとで長期的に働き続けることができるのではないでしょうか。

こうした制度に魅力を感じる医師は、ぜひ鳥取県への転職を検討してみてはいかがでしょうか。

参考資料

国土交通省 国土地理院

http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201310/ichiran.pdf

鳥取県保健医療計画

http://www.pref.tottori.lg.jp/76907.htm

日本医師会 JMAP地域医療情報システム 東部医療圏

http://jmap.jp/cities/detail/medical_area/3101

日本医師会 JMAP地域医療情報システム 西部医療圏

http://jmap.jp/cities/detail/medical_area/3103

日本医師会 JMAP地域医療情報システム 中部医療圏

http://jmap.jp/cities/detail/medical_area/3102

平成27年国勢調査

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/pdf/gaiyou.pdf

平成 27 年 人口動態統計月報年計(概数)の概況

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/dl/gaikyou27.pdf

内閣府 高齢化の状況

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/gaiyou/s1_1.html

厚生労働省 平成26年患者調査の状況 受療率

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/02.pdf

この記事をかいた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします

ツイート

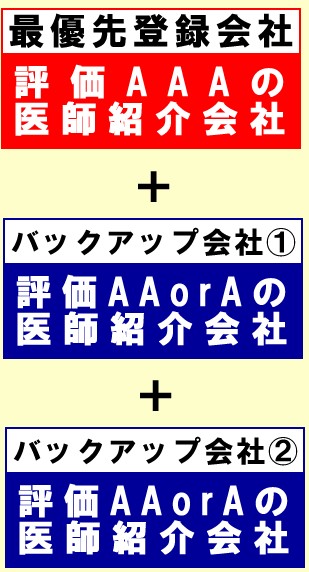

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

医師紹介会社は

医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、

当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、