第1回:保健医療計画」の概要と、その資料の見方(ミカタ)

■ 記事作成日 2016/5/23 ■ 最終更新日 2017/12/6

医療法における「保健医療計画」を分析

元看護師のライター紅花子です。

今回から新コラムがスタートしますが、テーマはズバリ「保健医療計画からみる都道府県の姿」。

日本では、すでに10年以上前から「医師不足」や「医師の偏在」が問題となっています。国の方針のもと、その打開策として「医学部の入学定員増員」や「医学部の新設」などが行われてきました。しかし実際には、日本の中でまだまだ医師が不足している地域はたくさんありますし、同じ都道府県内でも医師の偏在が非常に顕著となっている地域もあります。

本コラムでは、このような「地域が抱える課題」や、それに対する医師増員対策などについて、各都道府県が制定する「保健医療計画」を紐解きながら、考えてみたいと思います。

第1回目の今回は、「保健医療計画」の概要と、その資料の見方(ミカタ)について、お伝えしていきます。

「保健医療計画」とは何か

これは、実は法律で「各都道府県が制定すること」というのが決まっています。

医療に関して、総括的な役割を担っている「医療法」の「医療提供体制の確保」という章の中で、次のように定められています。

つまり都道府県ごとに、

- どのような機能をもった医療機関をどれだけ必要とするのか

- そこで働く医師や看護師などの人員をどのように確保するか

- 救急医療体制、災害時の医療体制などをどのように準備していくべきか

などについて、その地域の状況に応じて計画をしておかねばならない、ということです。

さらに、一度制定された「保健医療計画」は、少なくても5年ごとに改定すること、となっています。

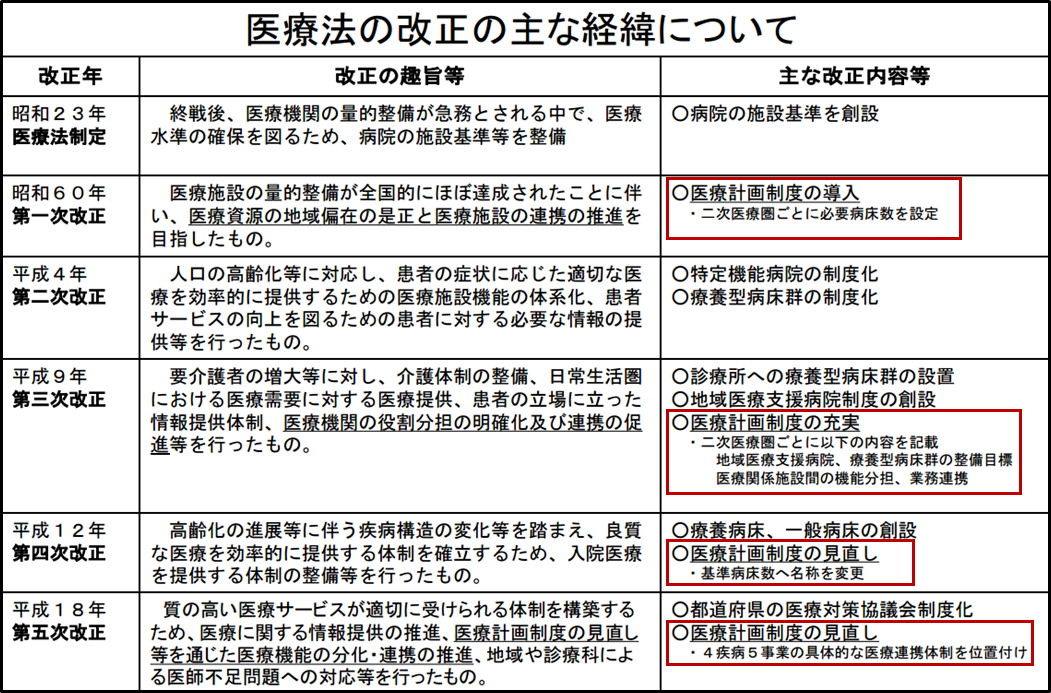

この制度が始まったのは、昭和60年の「医療法の第一次改正」のときです(図1参照)。このときの改正により、地域の実情に応じた医療計画に沿って、公私の医療施設の整備を進めていくこととなりました。さらに公的病院および民間の病院に対し、都道府県が主体となって

- 自由開業制を前提としつつ、二次(保健)医療圏単位で必要病床数を設定

- 病床過剰地域では新たな病院の開設・増床等に関して勧告を行うことができる

など、病床数をある程度、コントロールできるようになりました。

図1 医療法改正の経緯

厚生労働省 第1回 PDCAサイクルを通じた医療計画の実効性の向上のための研究会

保健医療計画のミカタ

では実際に、各都道府県が制定した「保健医療計画」を見てみることにしましょう。

各都道府県のWebサイトからダウンロードできますが、厚生労働省の医療計画に関するページからもリンクがあります。現在、各都道府県で公開されている最新版は、平成25年以降に改訂されたものです。

実際にダウンロードすると分かりますが、ファイルの構成は各都道府県によってまちまちです。一括でダウンロードできるところもあれば、ファイルが章ごとに細分化されているところもあります。ただし、おおよそは以下のような構成になっているようです。

1.基本的な考え方、地域の現状

2.健医療の推進

- 5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築

- 地域保健医療対策の推進

- 医療の安全確保と医療サービスの向上

- 医療費適正化の推進 など

3.計画の推進と評価

4.資料編

【基本的な考え方、地域の現状】

ここには、各都道府県における人口の推移、出生率や高齢化率の推移、医療費の概況などが記載されており、これらを元に制定された保健医療圏の情報が載っています。

保健医療圏は、一次、二次、三次の区分で制定されることになっており、都道府県ごとに細かく決められています。それぞれの医療圏の持つ役割は、おおよそ以下の通りとなります。

- 一次医療圏:一次医療(入院を必要としない医療)に対応可能な地域単位のことで、おおよそは市区町村ごとで分けられている

- 二次医療圏:病院における入院医療の提供体制を整備することが相当と認められる地域単位のことで、都道府県ごとに数地域~12地域程度に分けられている

- 三次医療圏:三次救命医療など専門的かつ特殊な保健医療サービスを提供できる地域単位で、おおよそは都道府県単位で分けられている

これらの地域設定を基準とし、人口の推移や今後の推計値、出生率や高齢化率、人の流れ(医療圏を跨いで受診する人たちの割合等)などを元に、基本的には二次医療圏ごとの病床数をコントロールすることになります。

尚、精神病床、結核病床、感染症病床については、二次医療圏ごとではなく、都道府県単位で病床数を決めていることが多いようです。

【保健医療の推進】

ここでは、5疾患5事業について、詳細な保健医療計画がまとめられています。

- 5疾患:がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患

- 5事業:救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療(その他)

平成19年以降は精神疾患を除いた「4疾患5事業」でしたが、平成25年以降は「5疾患5事業および在宅医療」が事業の対象となっています。

【計画の推進と評価】

自治体として事業を計画した以上、その目標値を定め、数年後に評価をしなくてはなりません。ここには、おおよそ以下のような内容が記載されています。

- 指標名

- 現状値と目標値

- 指標を定めた年度とその実数値、目標とする年度と目標値

- 指標の定義、指標の選定理由

- 目標値の根拠

例えば、ある都道府県では「夜間や休日も小児救急患者に対応できる第二次救急医療圏の割合」という指標に対し、保健医療計画策定当時の57%から、5年後には100%にするという目標値を定めています。

「保健医療計画」を医師が見る理由

「保健医療計画」は、見る人によって必要となるデータや活用方法が違ってくると思います。では、医師が「保健医療計画」を見る理由とは何でしょうか。

例えば、二次医療圏ごとの病床数が今後増えるのか減るのか、それによって自分自身が勤務する病院は今後どうなっていくのか、さらには自分自身の置かれた立場がどう変化していくのか、という予測をある程度は検討することが出来ます。

あるいは、今後開業を考える医師であれば、二次医療圏ごとに今後の人口の変動を予測し、開業地を選定するためのヒントが得られるかもしれません。

さらに、「保健医療計画」の中には、医師や看護師を初めとする「医療従事者の確保対策」も記載されています。これらを理解することで、今後の病院経営の在り方や人材確保の方向性、さらには自分自身のスキルがどのような地域で求められているのかが分かるようになります。

まとめ

普段、臨床医として働いていると、「医療圏」という考え方、それぞれの地域で求められている医療に対する考え方や人材などについて、深く考えることは無いと思います。同じ医療者でも、看護師やその他のコメディカルでは「保健医療計画」そのものを知らない人も多いでしょう。

しかし、少子高齢化が世界最速のスピード進む日本では、国や自治体が保健医療福祉の分野で、今後どのように進めようとしているのか、ある程度は知っておくことも、自分自身を守ることにつながるかもしれません。

あるいは、医師の偏在が顕著である地域ではどのように医師確保をしようとしているのか、こういったことにも今後の医師人生に対するヒントが隠れている可能性もあります。場合によっては、さらなる人員確保には積極的ではない地域もあるかもしれません。

本コラムでは今後、各都道府県が制定している「保健医療計画」を見ながら、その地域の現状や今後について、考えていきたいと思います。

参考資料

厚生労働省 医療計画

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/

厚生労働省 医政発第0330010号

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/070330-1.pdf

厚生労働省 厚生白書(平成19年版)

第1章 我が国の保健医療をめぐるこれまでの軌跡

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/dl/0101.pdf

厚生労働省 第1回 PDCAサイクルを通じた医療計画の実効性の向上のための研究会

資料1 医療計画について

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141459&name=2r98520000036fkg.pdf

同上 資料2 医療計画の策定状況について

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141460&name=2r98520000036fkr.pdf

同上 資料3 二次医療圏・基準病床数等の状況について

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141461&name=2r98520000036fl2.pdf

日本医師会 5疾病・5事業および在宅医療の医療体制について

https://www.med.or.jp/doctor/report/000222.html

医療法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO205.htm

国立社会保障・人口問題研究所 地域医療計画

http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/sakuin/kikan/..%5C..%5Cdata%5Cpdf%5C00330406.pdf

埼玉県地域保健医療計画

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/iryou-keikaku/documents/2612.pdf

この記事をかいた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします

ツイート

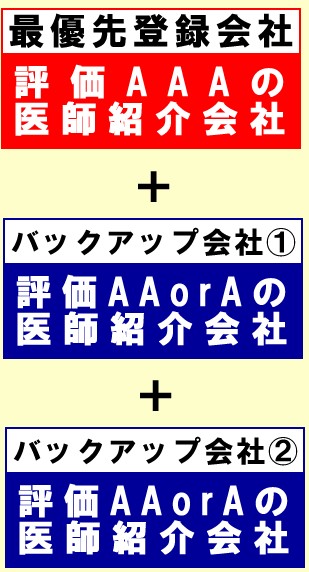

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

医師紹介会社は

医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、

当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、