第35回:保健医療計画からみる愛媛県の姿

■ 記事作成日 2017/10/31 ■ 最終更新日 2017/12/5

保健医療計画からみる愛媛県の医師転職事情

元看護師のライター紅花子です。

「保健医療計画からみる都道府県の姿」というこのコラム、今回は四国地方の北西部を占める愛媛県の保健医療情勢について、第6次保健医療計画に基づいてご紹介します。

愛媛県の現状を分析

愛媛県は四国の北西部を占める地域で、県の面積は5,676.19平方キロメートル、全国26番目の広さとなります。

内陸となる南側には、西日本で最も高い石鎚山(1,982メートル)がそびえ、北側には瀬戸内海に面した平野が広がり、海岸線は全国で5番目の長さ。

瀬戸内海・宇和海には200余りの島々がある自然豊かな県です。

愛媛県の代表的な特産物といえばミカンですが、生産されている柑橘類は約40品種にのぼり、全国で1番の生産量を誇ります。

また、鯛の漁獲量においても日本屈指。海、山に恵まれた環境で、多くの特産物を生み出しています。

そんな愛媛県の平成27年10月現在の総人口は1,386,000人。

全国で28番目に人口の多い地域となります。

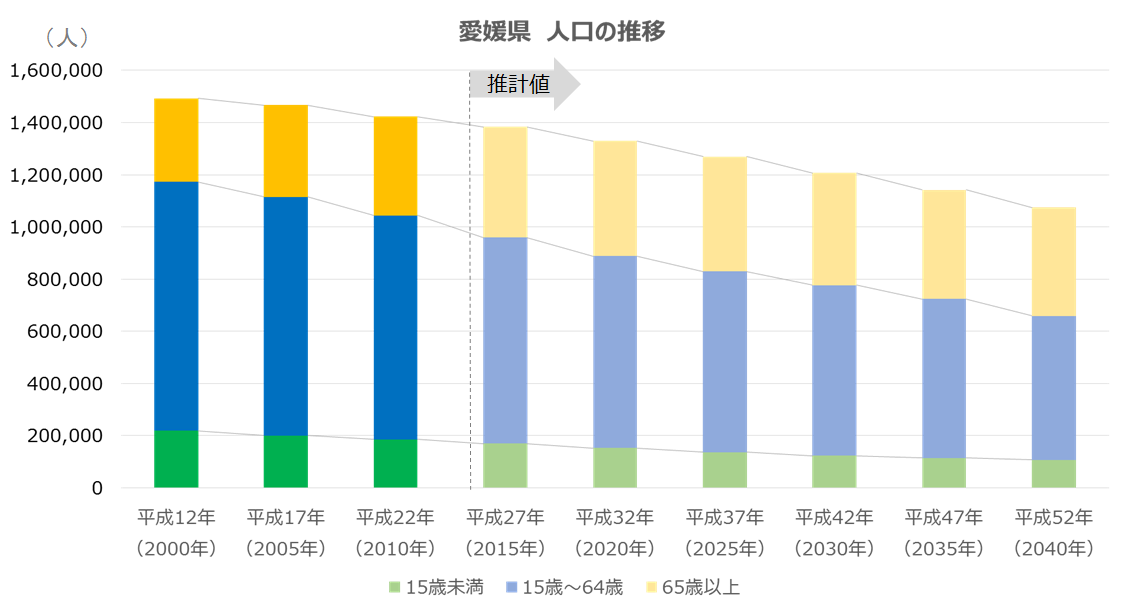

愛媛県の総人口は昭和60年以降、徐々に減少しています。

圏域別にみても、ほぼすべての圏域で人口が減少しており、県の全体的な傾向であることが分かります。

また、平成25年3月に国立社会保障・人口問題研究所が出した「日本の地域別将来推計人口」を見ても、今後も愛媛県の人口は緩やかに減少していくことが予測されています。

図1 愛媛県 人口の推移

愛媛県の人口動態は

引き続き、愛媛県の人口動態に関するデータをいくつか見ていきたいと思います。

平成27年の出生率は、人口1000人当たり7.4となり、全国平均の8.0を下回る結果になりました。

一方、合計特殊出生率の方は1.51と、その年の平均値である1.46を大きく上回る結果となっています。

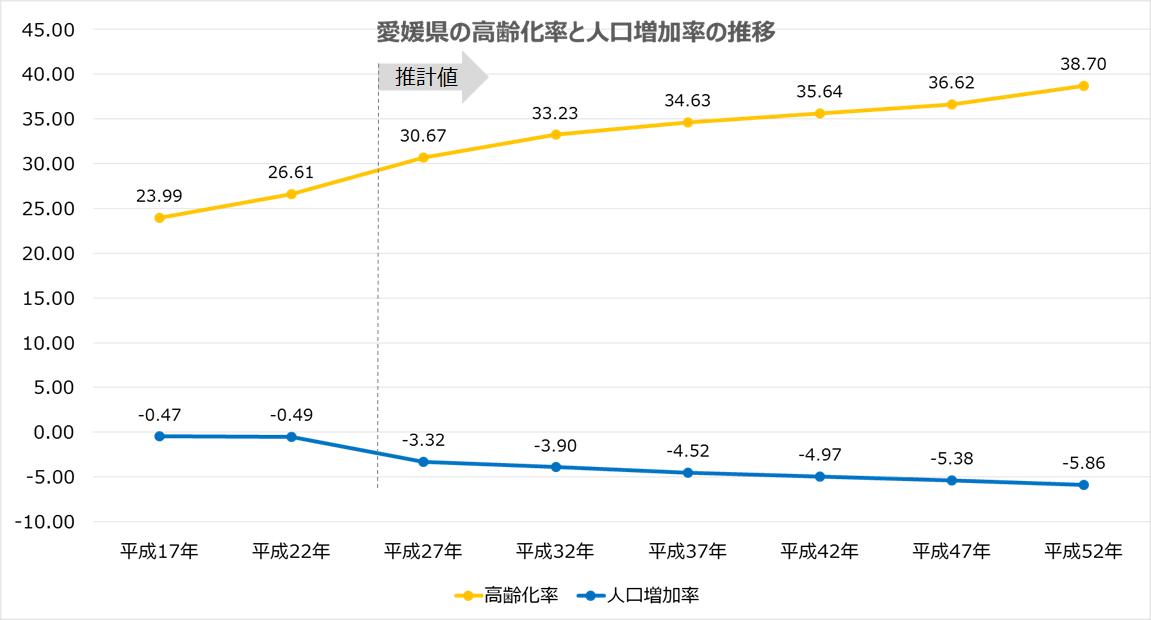

図2 愛媛県の高齢化率と人口増加率の推移

次に高齢化率を見ると、平成26年の時点では29.8%と、全国で8番目に高齢化率の高い地域となっています。

また、平成22年の年齢区分別人口割合を見ると、生産年齢人口が60.4%、老年人口が26.6%、年少人口が13.0%でしたので、老年人口は全国平均を超え、そのほかの年齢人口は全国平均を下回るという状況です。

このように高齢化率が全国的に見ても高いこと、また、生産年齢人口はそれなりの割合を確保できているとはいえ全国平均以下であること、年少人口の割合と出生率が低いことから、今後の少子高齢化の進行は避けられず、全国と比較しても、その速度は早いことが予想されます。

続いて死亡に関するデータを見ていきます。

平成27年の死亡者数は17, 585人で、人口1000人当たりで見ると12.8となり、全国平均である10.3を大きく上回る結果になりました。

その死因は、悪性新生物が最も多く人口10万人当たり334.0、続いて心疾患が231.4、肺炎が120.0、脳血管疾患が109.4となります。

いずれの死因も全国平均を大きく上回っています。

愛媛県の医療状況はどうなっているのか

次に愛媛県の受療率を見ていきます。

平成26年度の入院については、全国平均が人口10万人当たり1,038に対して愛媛県は1,413、入院率は全国平均を上回り、全国で12番目に多くなっています。

図3 入院および外来受療率の全国比較(平成26年患者調査より)

外来受療率も、全国平均の人口10万人当たり5,696に対して6,521とこちらも平均を上回り、全国で6番目に多い結果となっています。

愛媛県は高齢化率が高く、県全体の高齢化が医療需要度を上げ、受療率を高めていることが考えられます。

患者の受療に伴う疾病の状況を見てみると、入院患者の傷病の構成は「新生物」、「呼吸器系の疾患」は男性の方が多く、「循環器系の疾患」、「精神及び行動の障害」は女性の方が多いようです。

また、病院では「精神及び行動の障害」が最も多く、次いで「循環器系の疾患」、「新生物」、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」の順となっています。

診療所では「循環器系の疾患」が最も多く、次いで「損傷、中毒及びその他の外因の影響」、「筋骨格系及び結合組織の疾患」の順となっています。

愛媛県の保健医療圏はどうなっているか

愛媛県の保健医療圏は、他の県と同様に一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏にそれぞれ分かれています。

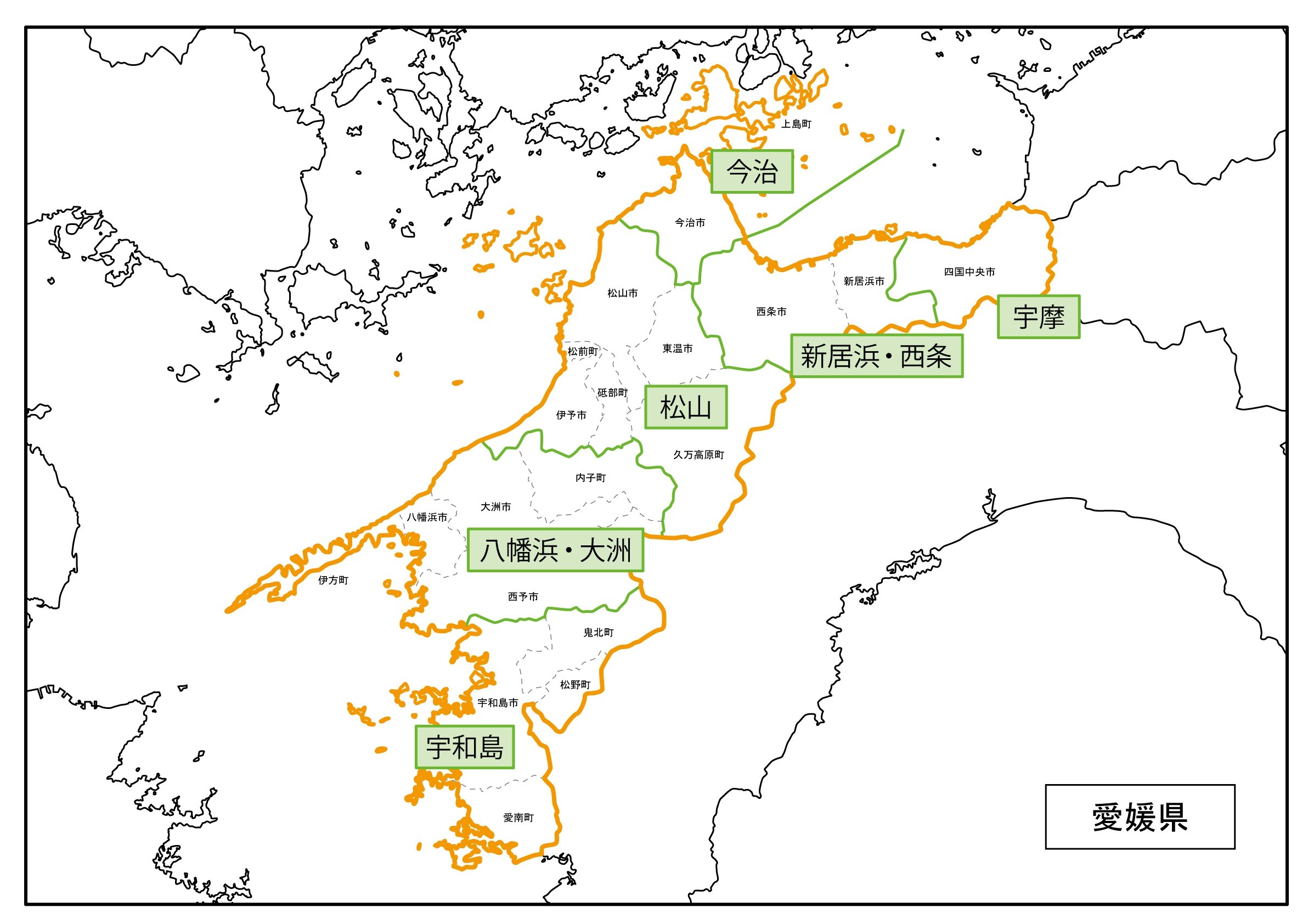

二次医療圏は県庁所在地を含み人口が最も多い松山圏域、次いで人口の多い順に新居浜・西条圏域、今治圏域、八幡浜・大洲圏域、宇和島圏域、宇摩圏域と6つの医療圏に分かれています。

図4 愛媛県内の二次医療圏

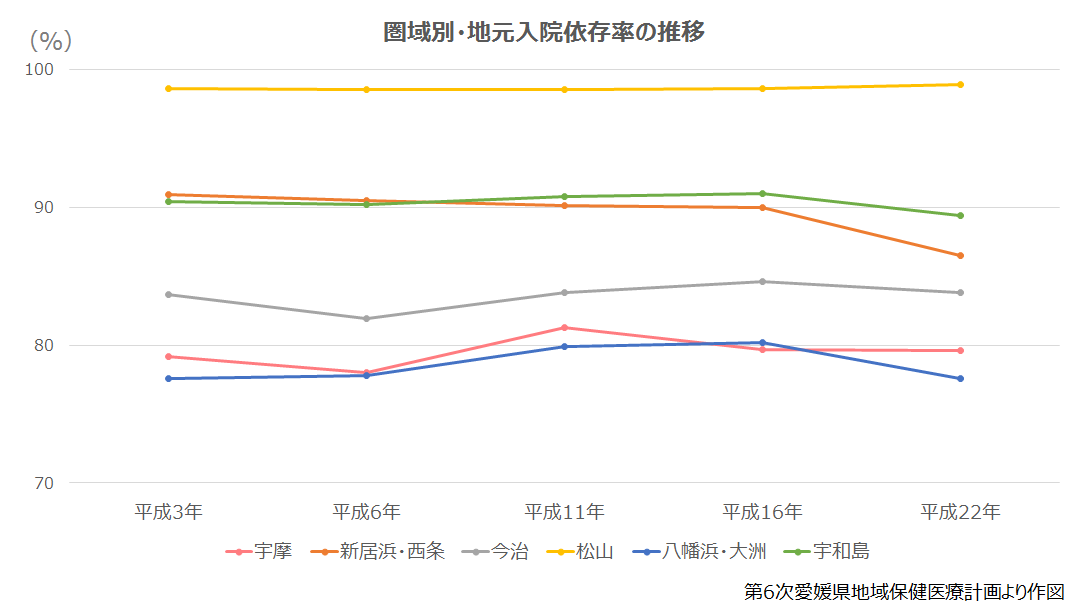

患者の圏域間流動の状況をみてみると、圏域別の地元入院依存率は宇摩圏域、八幡浜・大洲圏域で比較的依存率が低く、松山圏域、宇和島圏域、新居浜・西条圏域では 85%以上が地元の圏域内で入院しているという状況です。

特に松山圏域では98%以上とかなり高い数値で推移しており、入院受療はほぼ圏域内で賄えています。

また、多くの医療圏が病院施設数の多い松山圏域に医療を頼っており、およそ5~17%ほどの割合で依存しているようです。

特に地元入院率の低い宇摩圏域、八幡浜・大洲圏域は医療完結率が70%台と低く、他医療圏に依存している状況で、この傾向はずっと以前より継続しているようです。

図5 愛媛県内 圏域別・地元入院依存率の推移

また、他県と隣接している地域が多い愛媛県では、他県からの医療依存の割合も高くなっています。

愛媛県の病床数とこれから

松山城

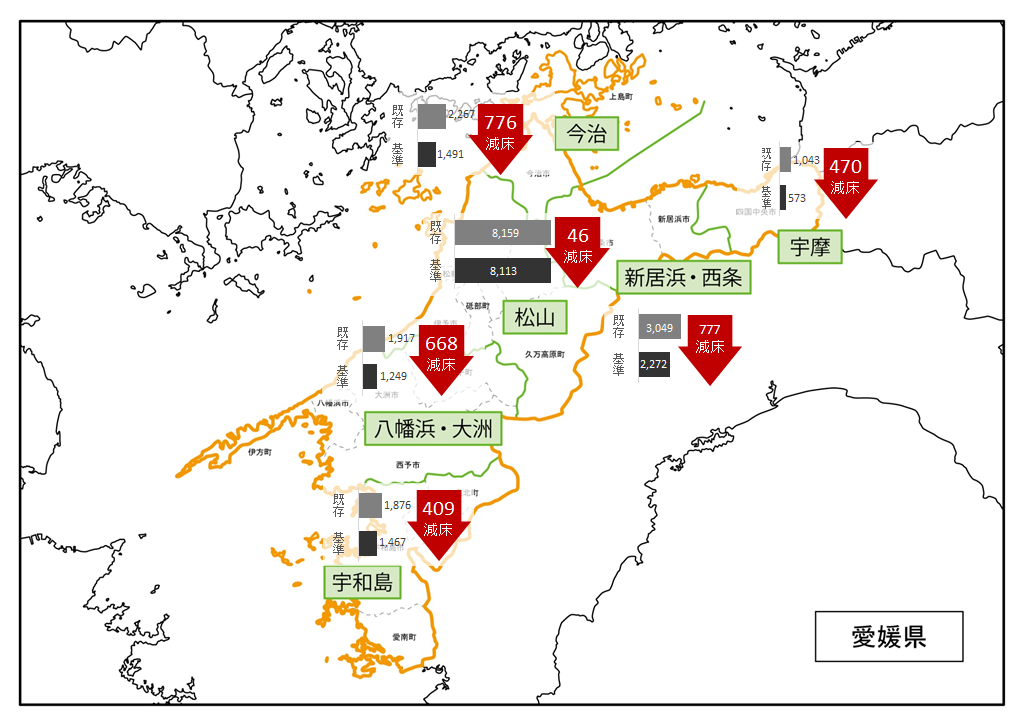

愛媛県内の各保健医療圏における既存病床数と基準病床数について見ていきます。

愛媛県では、既存病床数が基準病床数を3,146床上回っており、すべての圏域で既存病床数が基準病床数を上回っています。

図6 愛媛県内の二次医療圏における既存病床数と基準病床数の比較

また、現在入院受療が増えている精神病床も、既存病床数が基準病床数を上回っているという状況になっています。

もともと人口の多い松山圏域は、病床数と病院の施設数が多く確保されている一方で、新居浜・西条圏域は、病院施設数に対して病床数が多く設置されています。

また、今治圏域では病院施設数が多い割に、病床数が少なくなっています。

これについてさらに調べてみると、新居浜・西条圏域には、1病院で400床を超えるいわゆる中規模以上の病院や、全国各地に設置されているグループ病院が多い一方、今治圏域では大病院がほとんどなく、100床を下回る施設が多くあります。

この圏域ごとに施設の特徴にばらつきがあることが、患者の受療率にも影響を及ぼしているのかもしれません。

2018年の4月からは次の保健医療計画がスタートしますが、今回の計画が実情にどれだけの影響をもたらしているのか、注目していきたいと思います。

図7 愛知県 病床数の推移

愛媛県内にはどのような機能を持つ医療機関があるか

愛媛県では全県域を三次医療圏の区域とすると共に、東予、中予、南予の3つに分けてサブ医療圏と位置付け、高次の保健医療サービスの普及・拡大をはかっています。

現在、愛媛県では県立・市立の3病院を含む4病院が三次医療を担っており、ドクターヘリも完備しているものの、全国的に見て三次医療を担う施設が少ないのが現状のようです。

さらに、軽症患者の救急要請が増加傾向にあり、初期救急や二次救急を利用して、三次救急搬送者を選別する動きもあります。

また、医師の高齢化や医師不足によって、宇摩圏域と八幡浜・大洲圏域では二次救急における輪番制度の継続が困難という見方も強まり、これも深刻な問題となっています。

図8 愛媛県圏域別 特定の機能をもつ医療機関数

受療者の増え続けている精神疾患分野では、精神科を標榜する病院が人口10万人当たりの全国平均2.1よりも高く、2.4となっています。

医療機関数を確保し、適切な精神医療を受けられる体制を整えるだけでなく、予防や、発症から受診するまでの期間を短縮することにも力を入れています。

さらに、高齢化が進んでいる愛媛県では、在宅医療も重要視されています。

愛媛県での在宅医療は、高齢者のみならず、疾病を抱えながら地域で生活し続ける小児や若者にも着目しており、全ての人が在宅で医療を受けられるよう対策をしています。

在宅患者への訪問診療や訪問看護、訪問リハビリを提供する施設は年々増加傾向にあります。

在宅での死亡者数も増加しており、在宅での看取りが進んでいることがうかがえます。

また、退院支援調整者も病院に多く在籍しており、全国平均の2倍もの職員を配置しています。

こうした取り組みによって、県内では病院から在宅まで切れ目のない医療の提供を行っています。

愛媛県内の医師数と今後の確保対策

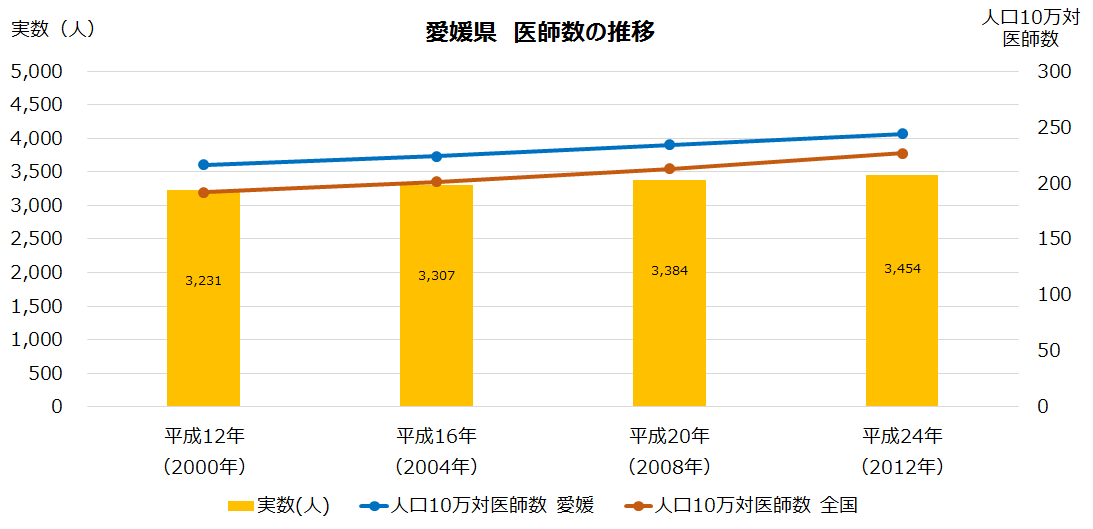

平成22年現在の医師数は3,503人で、人口10万人当たりで比較すると、全国の230.4人に対して愛媛県は244.7人と、全国平均を上回っています。

しかし、圏域ごとに見ていくと、松山圏域の医師数は全国平均を上回るものの、そのほかの圏域では全国平均を下回るという結果になり、地域ごとに偏在が見られています。

内科、消化器内科、外科、整形外科、循環器内科の医師数が多い一方で、産科、小児科、麻酔科医は不足するなど、診療科ごとに見ても差が見られます。

図9 愛媛県 医師数の推移

また、愛媛県では平成 16 年度に導入された「新医師臨床研修制度」の影響による大学医学部の医師派遣機能の低下、専門医志向等による医師の大都市への流出などによって、無医地区が増加しています。

さらに病院や診療所への勤務医が増えた一方、医学生を教える教育関係の医師数が減少しており、これも医師数の伸び悩み、へき地医療の医師不足と関連がありそうです。

これを受けて愛媛県では、へき地医療や地域医療に従事する医師への奨学金の貸与や地域医療施設への実習などによって、地域へ従事する医師の確保を行っています。

また、関連機関との連携や自治医科大学出身者の就職の励行、民間企業が全国的に開催する説明会に参加するなど、愛媛県内の医療情報を発信する活動を積極的に行い、医師確保へとつなげています。

まとめ

石鎚山

全国に先駆けて少子高齢化が進行している愛媛県。圏域ごとに医療資源のばらつきが顕著であるだけでなく、医療者の高齢化により、今後の救急医療体制なども危惧されています。

そのため、若い医師の転職は優遇されることでしょう。

また、サブ医療圏として三次医療圏が区分されていて、都市部以外でも三次医療の現場経験を積むことができます。

地域医療と救急医療のどちらも学びたい医師にとっては、両方を現場で経験できる格好の場と言えるのではないでしょうか。

参考資料

愛媛県県庁ネット 全国都道府県市区町村別面積調

http://www.pref.ehime.jp/toukeibox/datapage/mensekisirabe/mensekisirabe-p01.html

愛媛県県庁ネット 愛媛県の姿

http://www.pref.ehime.jp/h12200/shokai/sugata.html

愛媛県公式観光サイト

https://www.iyokannet.jp/feature/gourmet/top

国勢調査人口速報集計 総務省

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」都道府県別に見た推計結果の概要

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/2gaiyo_hyo/gaiyo.asp

平成 27 年 人口動態統計月報年計(概数)の概況

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/dl/gaikyou27.pdf

第1節 高齢化の状況 内閣府

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/gaiyou/s1_1.html

厚生労働省 平成26年患者調査の状況 受療率

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/02.pdf

愛媛県第6次保健医療計画

http://www.pref.ehime.jp/h20150/keikaku/keikaku/

愛媛県庁

https://www.pref.ehime.jp/h20150/byoushoukinouhoukoku/byoushoukinouhoukoku-imabari.html

日本救急医学会

http://www.jaam.jp

この記事をかいた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします

ツイート

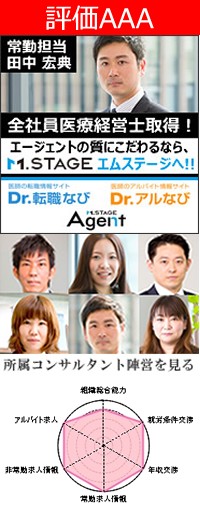

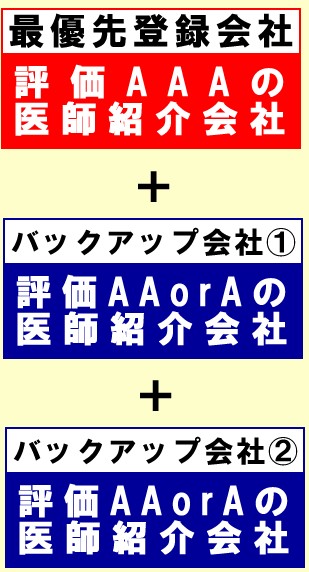

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

医師紹介会社は

医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、

当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、