第47回:保健医療計画からみる北海道の姿

■ 記事作成日 2018/4/3 ■ 最終更新日 2018/4/3

保健医療計画からみる北海道の医師転職事情

元看護師のライター紅花子です。

「保健医療計画からみる都道府県の姿」というこのコラム、今回は、日本列島最北の地である北海道の医療情勢を、北海道医療計画[改訂版]を基に見ていきます。

北海道の現状を分析

北海道は、北緯41度21分~45度33分と日本列島の最北に位置し、シカゴ、モントリオール、ローマ、バルセロナなど世界の主要都市とほぼ同緯度にあります。

北海道本島と508の島々で構成されており、総面積は83,424㎢。日本の国土の約22.1%を占め、都道府県の中では最大です。その広さは東京都の38.1倍で、オーストリア1国の面積と同程度です。

北海道全体の約半分が山地であり、ほぼ中央部を北から南へ、天塩山地、北見山地、石狩山地、日高山脈が走っており、最高峰の旭岳を中心とする大雪山系は「北海道の屋根」とも呼ばれています。

しかし、全国と比較すると山地や傾斜地が少なく、石狩平野をはじめ、十勝平野、天塩平野、名寄盆地、上川盆地、富良野盆地といった、なだらかな土地が多いという特徴があります。

さらに全国の自然林の59.5%が北海道に分布し、北海道の全面積の47.1%がこれに該当します。

広大な自然を生かした農業が盛んで、2015年の農業産出額は1兆1,852億円と全国の13.5%を占めました。農作物では小麦、大豆、じゃがいも、てん菜、たまねぎ、かぼちゃ、スイートコーンなど、畜産物では生乳や牛肉などが全国第1位の生産量となっています。

また、四方を海に囲まれていることから水産業も盛んで、平成27年の海面漁業・養殖((属地統計)の生産は107万t、3,116億円で、量、金額ともに都道府県別で第1位となっています。特にホタテガイ、スケトウダラ、ホッケ、サケ、サンマ、コンブは、都道府県別で第1位の生産量となっています。

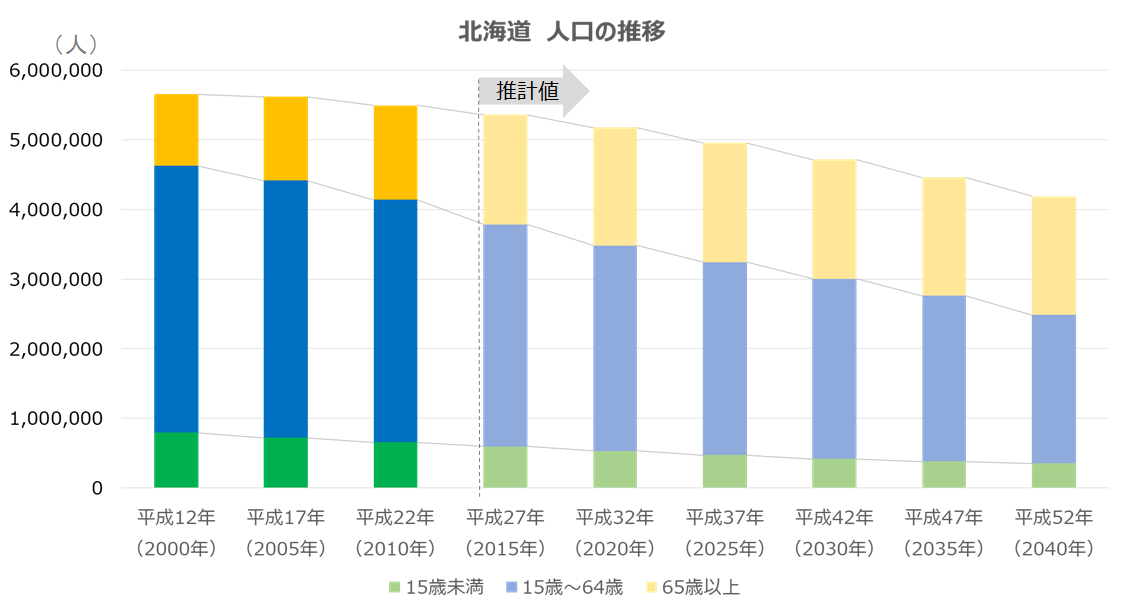

北海道の平成27年の総人口は5,384,000人となり、全国で8番目に人口の多い地域となりますが、人口は平成7年をピークに年々減少しています。

図1 北海道 人口の推移

さらに年齢別に人口を見てみると、平成22年の結果では年少人口は11.7%、生産年齢人口は63.7%で、いずれも減少傾向であるのに対して、老年人口は24.6%と年々増加する傾向にあります。

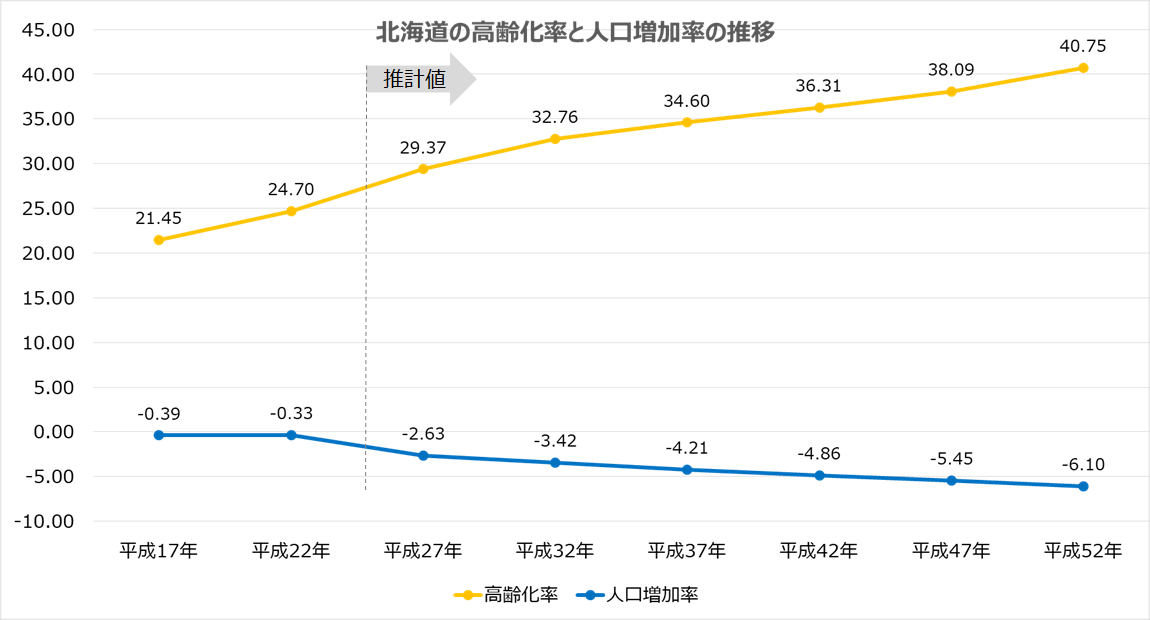

図2 北海道の高齢化率と人口増加率の推移

高齢化率は今後も加速すると予測されており、平成26年の高齢化率は28.1%と全国で20番目に高齢化率が高いという結果が出ています。さらに平成52年の高齢化率は40.7%と一気に増加し、全国で4番目に高齢化が高い地域になると予測されています。

このことから、北海道は急激な高齢化社会を目前にして、その対策が課題となると考えられます。

北海道の人口動態は

引き続き、北海道の人口動態に関するデータをいくつか見ていきたいと思います。

平成27年の出生率は人口1000人当たり6.8で、全国平均の8.0を下回り、全国で3番目に出生率の低い地域となりました。合計特殊出生率は1.29であり、これも平均値の1.46を大きく下回り、全国で3番目に低くなっています。

この出生率、合計特殊出生率ともに全国的にみても低いというところが、北海道の人口減少および年少人口と生産年齢人口の減少に大きくかかわっていると考えられます。

続いて死亡に関するデータを見ていきましょう。

平成26年の死亡者数は60,669人で、人口1000人当たりで見ると11.3になります。全国平均である10.3を大きく上回る結果となりました。今後高齢者の割合が増加していくと予想される北海道では、死亡率もこれからどんどん上昇していくと考えられます。

また、平成27年時点での死因を見ていくと、悪性新生物が最も多く31.5%、続いて心疾患が15.0%、肺炎が9.5%となっています。

北海道の医療状況はどうなっているのか

次に北海道の受療率を見ていきます。

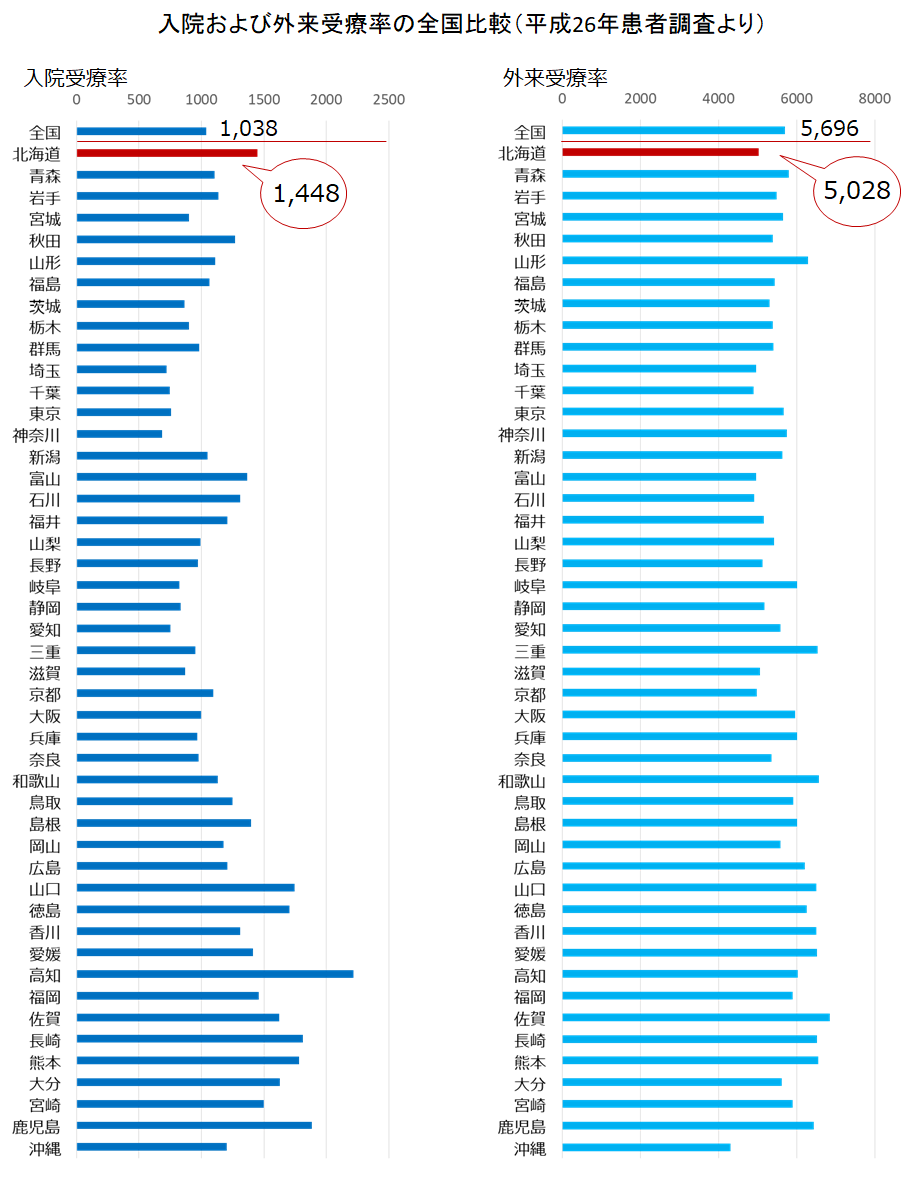

図3 入院および外来受療率の全国比較

平成26年度の受療率をみると、入院では、全国平均が人口10万人当たり1,038に対して北海道は1,448と全国平均を上回り、全国で11番目に入院受療率の高い地域となります。

また、外来受療率は全国平均が人口10万対5,696に対して5,028と全国平均を下回っており、全国で7番目に外来受療率が低くなっています。

外来受療では、精神科受療が全国平均を上回っている点が特徴的です。平成22年の病院報告によると、精神科病院の人口10万人当たり1日平均外来患者数は66.8人となり、全国平均の44.2人の1.5倍に上ります。

北海道の保健医療圏はどうなっているか

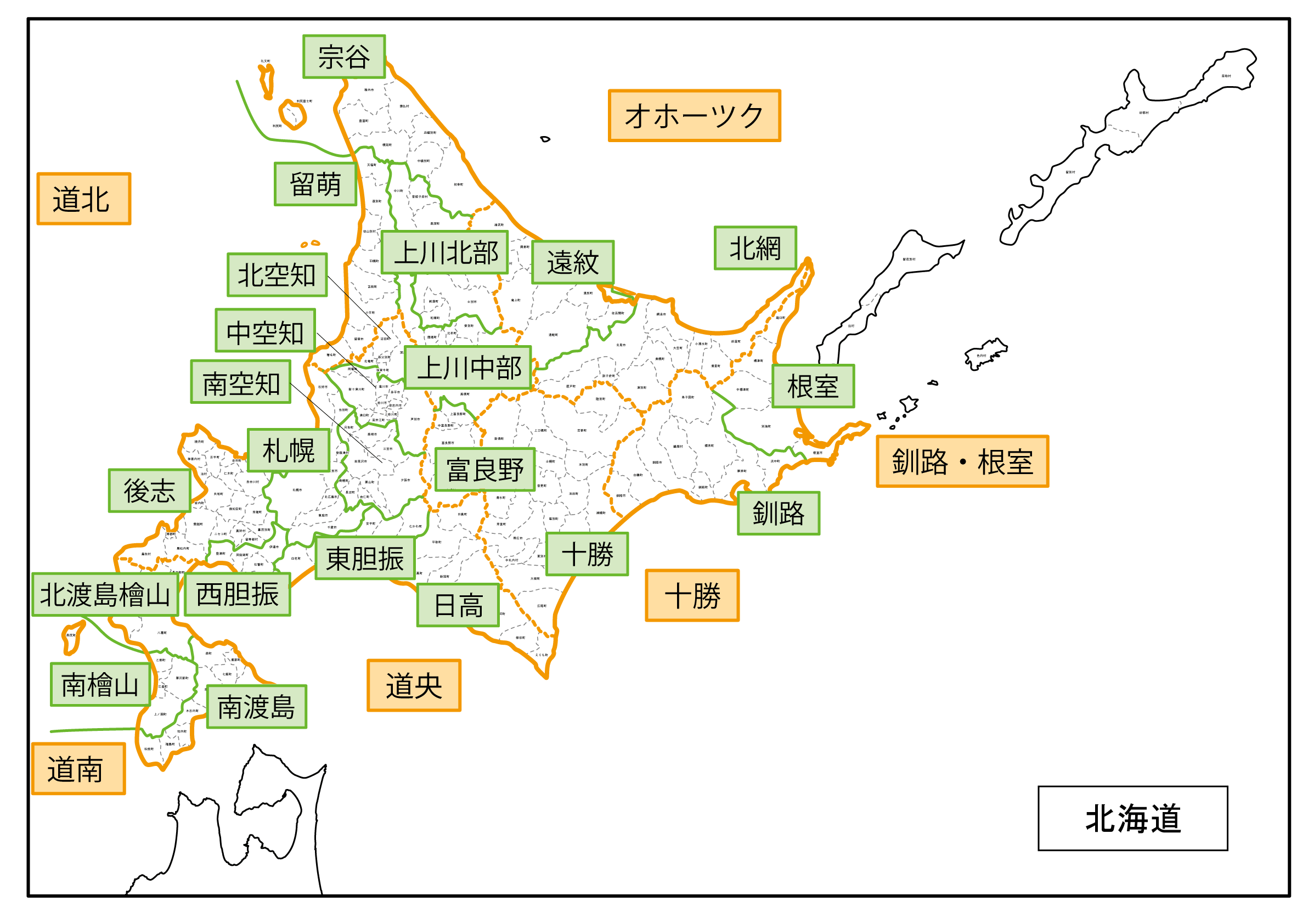

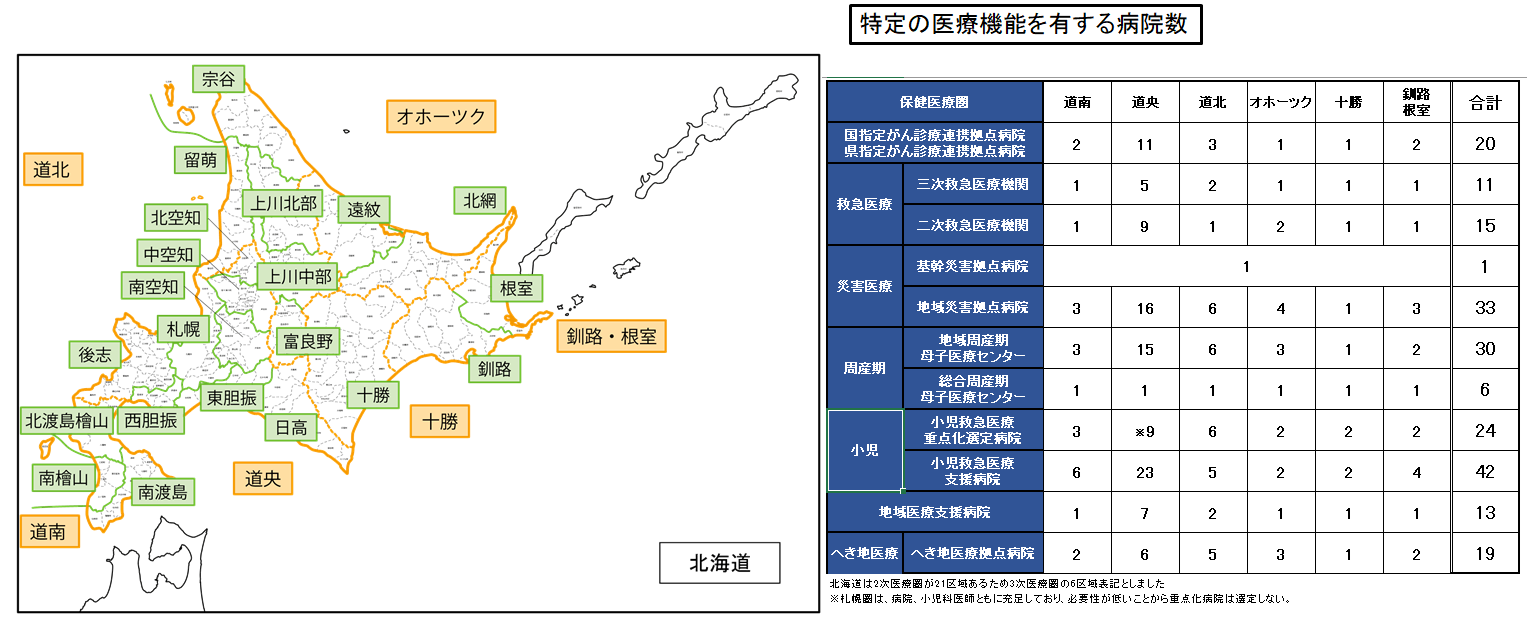

図4 北海道 二次医療圏と三次医療圏

北海道の保健医療圏は、他の都道府県同様に、一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏にそれぞれ分かれています。

しかし面積が広大で、一次医療圏が179区域もあるため、21区域の二次医療圏を設定し、さらにそれらをまとめた三次医療圏を6圏域設定して医療を展開しています。

二次医療圏・三次医療圏の設定をまとめると、図のとおりです。

二次医療圏別に受療動向を見てみると、自医療圏で9割以上の医療を賄えている医療圏が、入院受療では7圏域、外来では10圏域となります。

また、外来では19医療圏が医療の8割以上を自医療圏でまかなえており、入院でも全県域が医療を6割以上は自医療圏で賄えている状況です。

二次医療圏ごとに細かく見ていくと、札幌、十勝、南渡島、上川中部、西胆振、北網、釧路の各医療圏は外来、入院共に自医療圏で9割以上の安定した医療自給ができており、他医療圏からの患者流出先にもなっています。

その一方で唯一、南檜山医療圏だけが入院、外来ともに医療自給率が6割台と低い値となっています。

また、北海道は他県と海に隔てられており、唯一青森県に隣接している南渡島医療圏も、医療自給率は入院・外来共に98%以上となっていることから、患者の流出入はほぼ道内で完結していることが読み取れます。

広大な土地を持ち、多数の医療圏を抱えている北海道。

少子高齢化が今後進むことが予測される中で受療率の上昇は避けられず、そうした状況に対応するさまざまな取り組みが必要となることでしょう。

次はそんな北海道内の医療機能を詳しく見ていきます。

北海道の病床数とこれから

美瑛の花畑

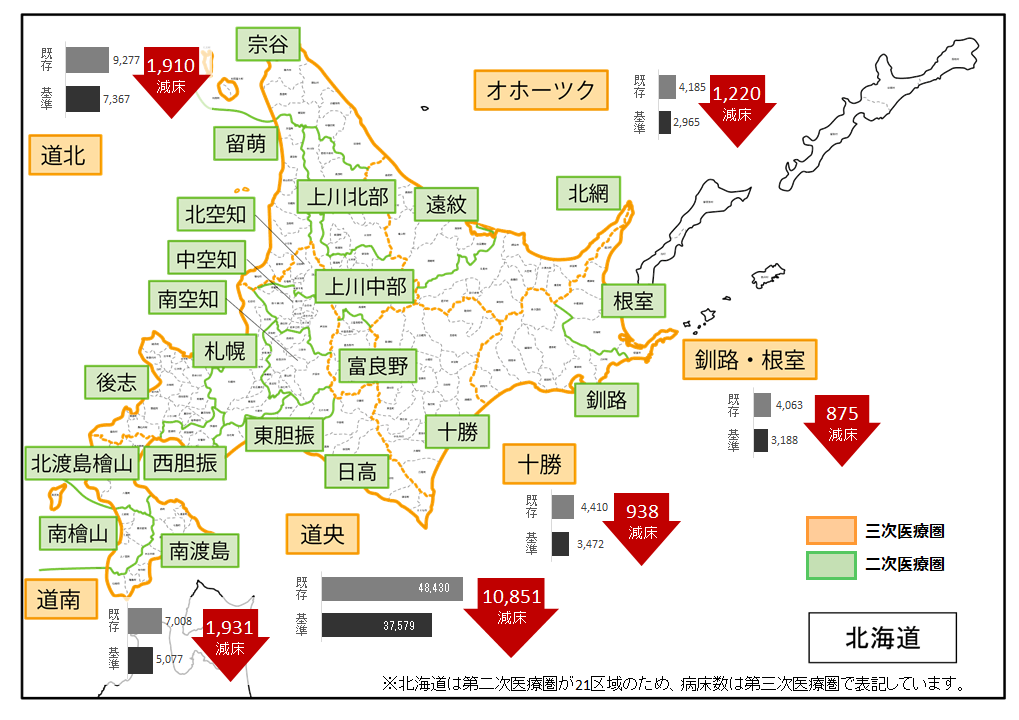

北海道の既存病床数と基準病床数について見ていきます。

図5 北海道 既存病床数と基準病床数

平成24年時点でのデータによると、北海道の既存病床数は77,373床となり、基準病床数を17,725床も上回る結果となっています。

医療圏ごとに見てみると、すべての医療圏で基準病床数を既存病床数が上回っており、その差は札幌医療圏など医療圏としての規模が大きい地域ほど大きい傾向にあります。

また、精神病床に関しても、既存病床数が基準病床数を1,141床も上回っています。

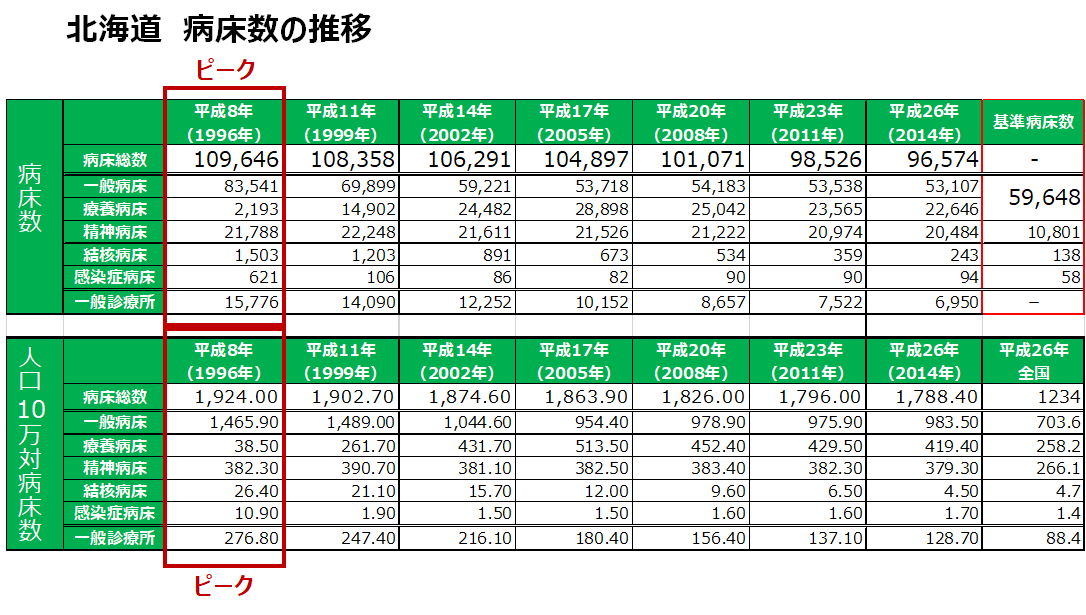

図6 北海道 病床数の推移

北海道の病院数を見てみると、人口10万人当たりの病院数は全国平均の6.9を大きく上回る10.8であり、47都道府県中で9番目に病院数が多くなっています。

しかし、病床数を見ると一般病床は平成19年、精神病床は平成12年をピークに徐々に減少傾向となっています。病床の利用率を見てみると、全国平均が82.3%であるところ、北海道では82.1%と全国平均よりもやや少なくなっています。

また、病床の種類別に見てみると、精神病床の全国平均の89.6%に対して89.9%、一般病床は全国平均の76.6%に対して76.0%、療養病床は全国平均の91.7%に対して90.2%と、病床利用率は全国平均との差が1%内外で、精神病床以外は全国平均を下回っているという結果となっています。

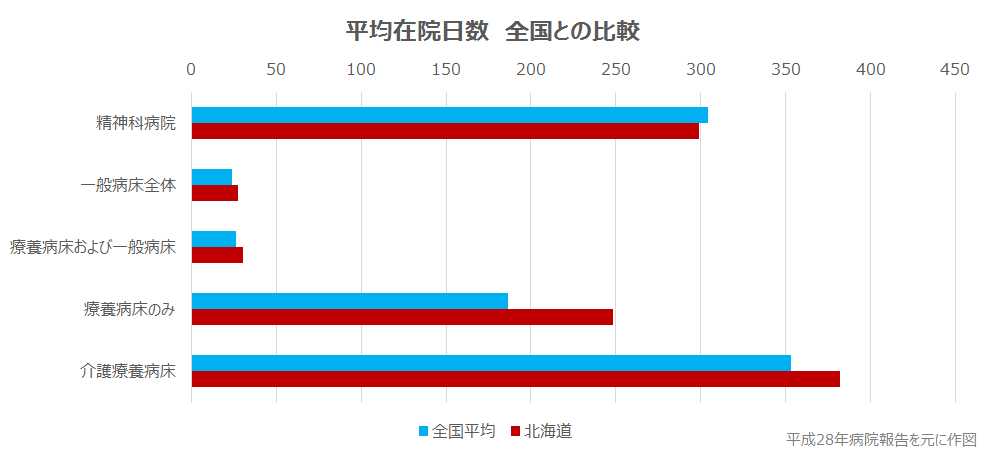

なお、北海道は平均在院日数が全国と比較して長く、平成28年の病院報告のデータによると、全国平均が28.5日に対して32.1日でした。病床種類別では、精神科病院では全国平均が304.0日であるのに対して299.1日と、ほぼ変わりませんが、

- 一般病院全体:全国平均23.9日であるのに対して北海道27.5日

- 療養病床および一般病床:全国平均26.2日であるのに対し北海道30.2日

- 療養病床のみ:全国平均186.2日であるのに対して北海道248.2日

など、全国平均と比較してかなり長くなっていることが特徴です。

図7 平均在院日数 全国との比較

そのため、今後病床数が減っていくのを考慮すると、在院日数を短縮し、ベッド稼働率を上げていくということが課題となってくるのかもしれません。

しかし、北海道の高齢者は単身世帯や高齢者のみの夫婦世帯の割合が全国平均よりも高く、退院後の生活の場が確保できない場合が多いこともあって難しいのが現実です。

北海道にはどのような機能を持つ医療機関があるか

図8 北海道の特定機能病院数

北海道は土地が広大であることから、前掲の通り三次医療圏として北海道全体を大きく6圏域に分割して、三次医療および救急医療を展開しています。国公立病院や大学病院を中心とした三次救急を担うことのできる救急救命センターを11か所設置し、さらにドクターヘリ、消防防災ヘリなどを活用して対策を行っています。

しかし、広大な土地であるがゆえに三次医療の配備が不十分な現状があること、道央第三次医療圏においては札幌第二次医療圏内に三次医療が集中していることから、地理的な配置を考慮した設備の充実が課題となっています。

次に疾患ごとの医療機能を見ていきます。

死亡率1位であり、全国平均を上回っているがん医療については、男女ともに、肺がんや大腸がん、そして女性の乳がんの死亡率が全国平均より高くなっており、がん医療における早急な対策が必要と考えられます。

北海道のがん診療においては、二次医療圏の半数以上にがん診療拠点病院がありません。そうした状況の中、二次医療圏内で受療している患者の割合は道内の平均で入院が85.5%、通院が89.8%となっています。

受療率の低い一部の医療圏では、隣接する都市部、もしくは遠隔地の大都市で入院する率が高い傾向が見られます。

また、病床利用率の高い精神病床では、精神科を標榜する病院のおよそ7割が道央第三次医療圏に集中しており、こちらも医療機能が偏在しているという状況です。

また、高齢化に伴う認知症疾患の増加によって、病床利用率が高まることも考えられます。さらに二次医療圏内で完結できない医療については第三次医療圏を活用する、隣接する医療圏と連携するなどして医療を補っていくことが必要であると提言されています。

地域医療について見てみると、北海道は全都道府県で最も無医地区が多く、年々減少傾向ではあるとはいえ、さらなる対策が必要となっています。へき地診療拠点病院やへき地診療所などが連携して、へき地で生活する住民も等しく医療が受けられるような対策を講じることが現在求められています。

北海道内の医師数と今後の確保対策

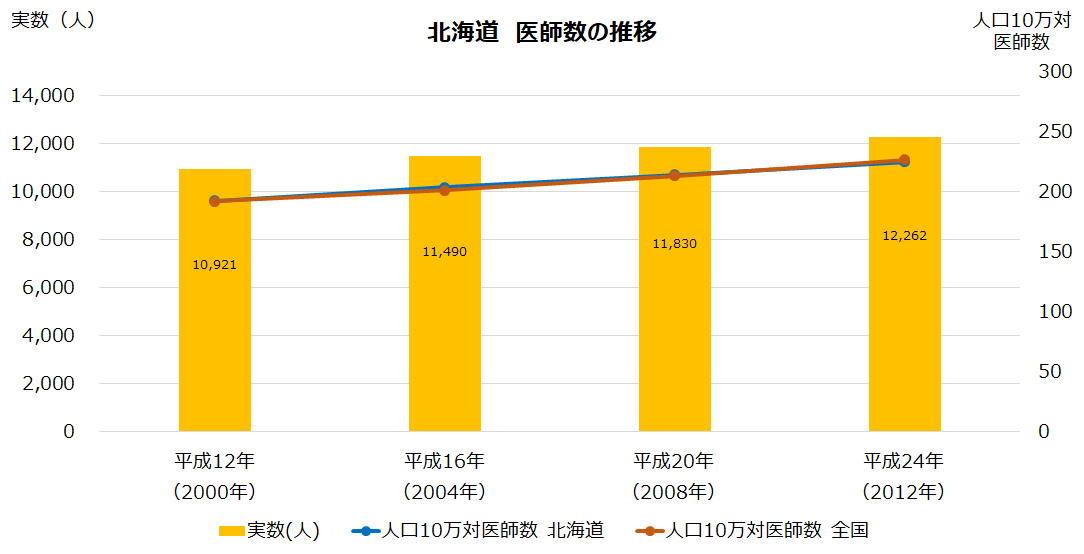

図9 北海道 医師数の推移

厚生労働省の調査によると、平成22年現在、人口10万人当たりの医師数は218.3人となり、全国平均の人口10万人当たり219.0 人をわずかながら下回っています。

北海道内においては都市部に9割超の医師が集中し、特に札幌医療圏は道内の約半数を占めているという状況です。

また、上川中部医療圏、札幌医療圏の2医療圏は医療施設従事医師数が全国平均を上回るのに対して、他の医療圏は全国平均を下回っており、医療施設のみならず医師数の偏在も課題となっています。

診療科ごとの医師数を見てみると、内科系、整形外科、精神科、眼科の医師数は増加傾向、小児科の医師数も微増であるのに対して産科、産婦人科の医師数は減少傾向にあります。

このことから、北海道では医育大学と連携した医師の安定的な確保、そして医師確保が必要な市町村立病院へ、関連機関から医師の一定期間の派遣を行うことで、医師の確保と地域偏在解消に向けて取り組んでいます。また、総合診療を担うことのできる医師の育成を行っています。

さらに、指導医を育成し、地域医療の水準向上を図るなど、即効性のある確保対策と中長期的にみた確保対策をあわせて対策に乗り出しています。

まとめ

五稜郭

面積が広大で、医療機能、医療資源が偏在してしまう北海道。多くの二次医療圏が外来で8割以上は医療を自給しているといっても、都市部以外の地域では、入院受療で近隣の医療圏を頼らざるを得ず、これに対する対策も急務であると考えられます。

一方、都市部では医師が飽和状態となっている現状もあります。

北海道への転職を検討している医師は、地域医療へ従事することを検討している、あるいは産科・産婦人科といった北海道内で不足している診療科の医師もしくは総合診療をすることのできる医師でないと難しくなるもしれません。

関連記事~こちらもよく読まれています

【北海道の医師(常勤)転職求人募集数】ランキング 2016 =日本の医師紹介会社/医師転職サイトTOP100社ランキング調査=|医師紹介会社研究所

【平成28年】 北海道の医師平均年収・給与・賞与|医師紹介会社研究所

参考資料

国土交通省 国土地理院 都道府県別面積の順位

http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201710/H29_sanko.pdf

北海道公式ホームページ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/databook/2017/0103.htm

総務省統計局 平成27年国勢調査

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/pdf/gaiyou.pdf

第1節 高齢化の状況 内閣府

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/gaiyou/s1_1.html

平成 27 年 人口動態統計月報年計(概数)の概況

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/dl/gaikyou27.pdf

厚生労働省 平成26年患者調査の状況 受療率

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/02.pdf

北海道保健医療計画

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/iryokeikaku/00hokkaidouiryokeikaku.htm

この記事をかいた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします

ツイート

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

医師紹介会社は

医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、

当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、