第27回:保健医療計画からみる群馬県の姿

■ 記事作成日 2017/7/6 ■ 最終更新日 2017/12/5

保健医療計画からみる群馬県の医師転職事情

元看護師のライター紅花子です。

「保健医療計画からみる都道府県の姿」というこのコラム、前回は佐賀県について取り上げました。今回は関東地方の群馬県の医療情勢を今年3月に策定された群馬県の第7次保健医療計画を基に見ていきます。

群馬県内での転職やIターン、Uターンを考えている医師には、是非とも知っておいていただきたい地域医療の基礎情報となります。

群馬県の医師求人票数

医師が群馬県内で転職するにせよ、IターンやUターン転職をするにせよ、そもそもまず気になるのは求人票が如何ほど存在しているのか?という点です。まずは大手や地域特化型医師転職サイトの群馬県内求人票の状況をざっくりとまとめてみましょう。

| 転職サイト名 | 常勤求人 | 非常勤求人 | スポット求人 |

|---|---|---|---|

| M3キャリア | 138 | 89 | 29 |

| 医師転職ドットコム | 409 | 148 | 30 |

| リクルートDC | 262 | 155 | 非常勤に含む |

| e-doctor | 57 | 59 | 14 |

| ドクターキャスト | 16 | 6 | 0 |

| DtoDコンシェルジュ | 98 | 11 | 1 |

| 民間医局 | 58 | 58 | 106 |

| 平均求人数 | 148.3件 | 75.1件 | 25.7件 |

群馬県の常勤求人は148件を超える平均値が算出され、医師転職サイトによっては400件以上(医師転職ドットコムなど)の求人票を掲載しているところもあります。非常に潤沢なレベルなエリアといってよいでしょう。非常勤求人については平均75.1件の求人票が保持されており、メジャー科目ならばフリーランス医師として生活することも可能な土壌があるといえそうです。

スポット求人については関東地域としてはまだまだ少ないレベルの平均25.7件となっており、今後の充実化が期待されます。群馬県エリアでスポット求人を得たいとお考えの先生がおられましたら、吊るしの求人を選ぶよりも、医師紹介会社の担当者に直接ニーズをぶつけた後、条件に見合う求人を個別で紹介してもらうほうが効率的となりそうです。

また、医師転職サイトや医師紹介会社でも群馬県内の医師転職や求人事情の分析が行われており、リクルートドクターズキャリアでは群馬県の医師転職市場について、下記のような特徴がピックアップされています。

- 他県と協力したうえでの医師増加施策

- 大学医学部に県地域枠をセット、奨学金制度、女性医師復職サポート

- 救急、産科、小児科の診療体制が危うい状況といえる

- 医師募集があっても人員不足で充足しないケースが多い

などを特徴に上げています。

※上記の医師求人票数は2017年7月6日調査結果

参考資料

https://career.m3.com/recruits/prefecture/gunma/fulltime

https://www.recruit-dc.co.jp/job_jokin_pref10/

https://www.e-doctor.ne.jp/p10

https://www.dr-10.com/area/kitakanto/gunma/

https://www.dtod.ne.jp/search/pref/gunma/p1/

https://www.doctorcast.jp/area/jobs/gunma.html

http://www.doctor-agent.com/Part-Time/List/gunma

群馬県の現状を分析

群馬県は日本列島のほぼ中央に位置する内陸県で、総面積は6,362.28平方キロメートル。全国で21番目、関東地方では2番目の広さです。

図1 群馬県の位置

県土の約6割が森林に覆われ、2000m級の山岳や尾瀬などの湿原、数多くの湖沼、渓谷や清流など、自然あふれる環境です。

この豊かな自然を活かして様々な特産物を生産している群馬県。全国でもトップクラスの冬季日照時間という恵まれた自然条件のもと、年間を通じて野菜の生産が盛んです。採れた野菜で作られる漬物も種類が豊富。農産品の中でもこんにゃくの生産量は日本一で、県の伝統食品として親しまれています。

また、良質な小麦が採れる土地柄、うどんの生産も盛んで、日本三大うどんのひとつである水沢うどんをはじめ、多くの種類のうどんが作られています。

また古来、信越地方と関東を結ぶ要衝だった群馬は、古墳時代の大和政権と密接な関わりがあり、大型前方後円墳の数は東日本随一。近代においても、平成26年に世界文化遺産に登録された富岡製糸場や、平成5年に国の重要文化財に指定された碓氷第三橋梁(めがね橋)など、後世に残すべき貴重な建築物が数多く残されています。

平成27年国勢調査によれば、群馬県の平成27年の総人口は1,973,115人。全国で19番目に人口の多い地域です。

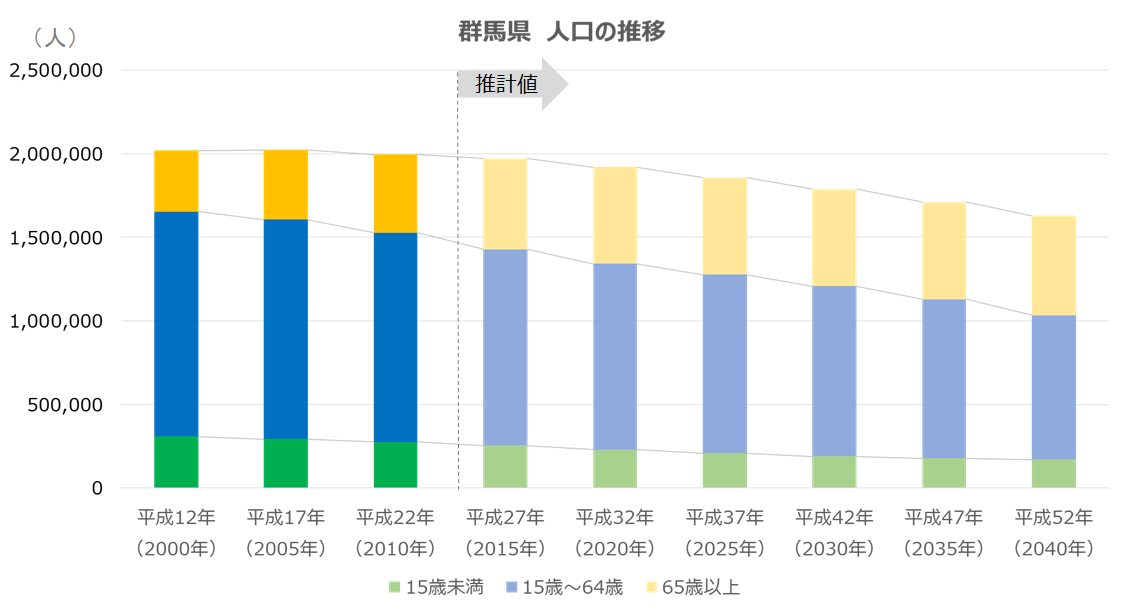

しかし、人口推移でみると、前回調査の平成22年より1.7%減少し、今後もさらに減少傾向が続くと予測されています。年齢別に人口を見てみると、平成27年の国勢調査では年少人口が12.8%、生産年齢人口は59.6%、老年人口は27.6%でした。

図2 群馬県 人口の推移

平成22年と比較すると、年少人口は8.8%減少、生産年齢人口は6.9%減少しているのに対して、老年人口は14.8%増加しており、群馬県でも少子高齢化が進行していることが分かります。

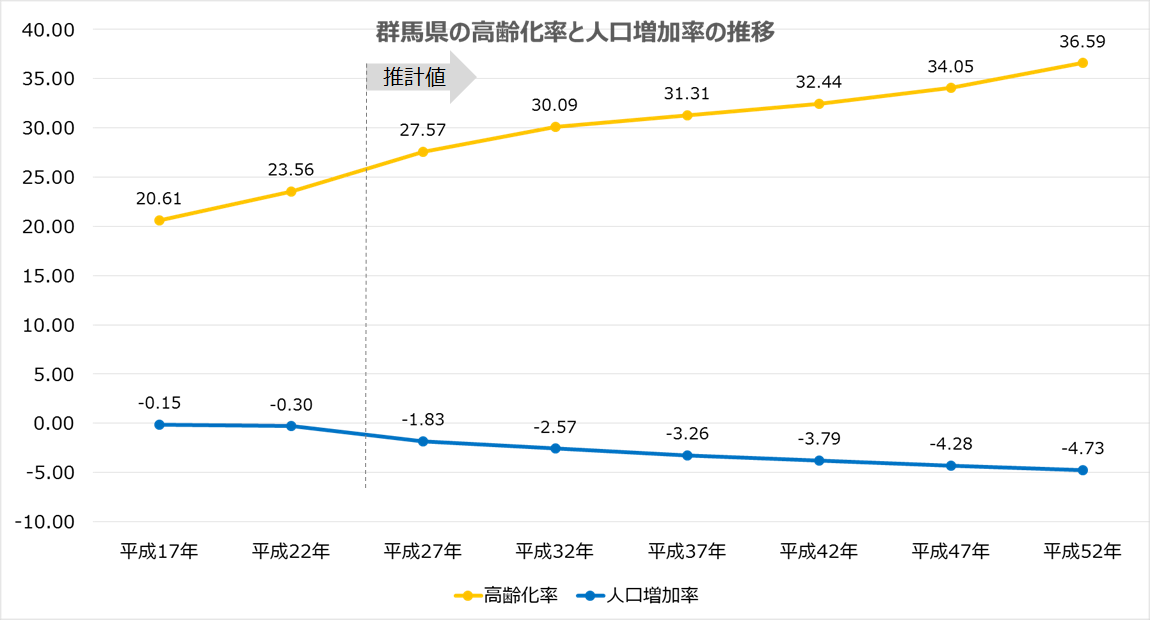

図3 群馬県の高齢化率と人口増加率の推移

群馬県の人口動態は

次に群馬県の人口動態に関するデータをいくつか見ていきたいと思います。

平成27年の合計特殊出生率は1.47で、その年の全国平均値1.46とほぼ同率です。また、出生率は人口千対でみて7.4となり、全国平均の8.0を下回る結果になりました。この出生率の低下が、少子化に大きく関連していると考えられます。

続いて死亡に関するデータを見ていきます。

平成27年の死亡者数は21,519人。死亡率を人口千対で見ると11.1となり、全国平均の10.3を上回る結果でした。死亡率は高齢化に伴い上昇しているのが現状です。

死因を見てみると、平成24年では悪性新生物が最も多く26.8%、続いて心疾患15.4%、肺炎11.5%という順になっています。

昭和40年代では脳血管障害が断トツで1位でしたが、その死亡率は年々減少し、昭和60年に悪性新生物が脳血管障害を抜いて1位、昭和63年に心疾患が2位に、平成22年に肺炎が3位と順位が入れ替わって現在に至ります。

この辺の流れは、全国データと比較しても、大きな違いは無いのかもしれません。二次医療圏別で比較すると、高齢化率が比較的高いエリアで、悪性新生物や老衰による死亡が多い傾向があるようです。

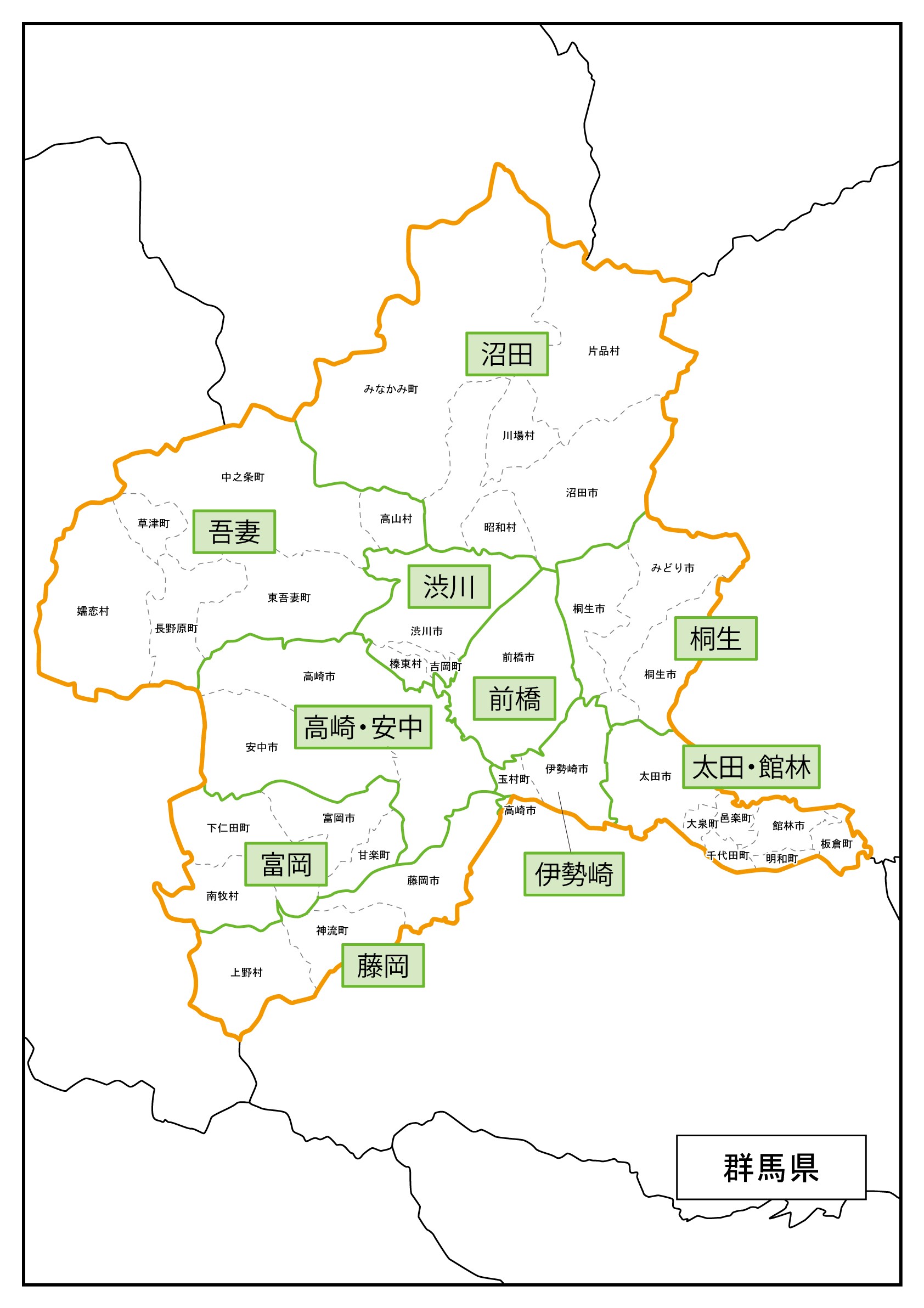

群馬県の保健医療圏はどうなっているか

群馬県の保健医療圏は、他の県と同様に一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏にそれぞれ分かれています。

群馬県では二次医療圏として、県庁所在地を含む前橋保健医療圏、人口が最も多い高崎・安中保健医療圏のほか、渋川保健医療圏、伊勢崎保健医療圏、藤岡保健医療圏、富岡保健医療圏、吾妻保健医療圏、沼田保健医療圏、桐生保健医療圏、太田・館林保健医療圏と、10の医療圏に分かれています。

図4 群馬県の二次医療圏

群馬県は、入院受療率、外来受療率ともに、全国平均をやや下回っています。しかし、同じ関東地方の中でも「北関東」と称される、茨城県、栃木県と比較すると、大きな違いは見られないようです。

図5 群馬県 入院受療率と外来受療率

各医療圏の患者の流入・流出率を見ていくと、自医療圏で医療をまかなっている割合は、沼田の93.3%を筆頭に、高崎・安中、吾妻、桐生、太田・館林では80%を超えているものの、他の医療圏では60~70%台と低い値で推移しています。こうした地域の多くは、医療機能を主に前橋、渋川、藤岡の各医療圏に頼っているのが現状です。

入院受療率で見ると、自医療圏での受療率が80%を超えるのは沼田、桐生のみ。前橋、渋川、藤岡では、全入院患者のうち40%以上が県外を含む他医療圏から流入した患者で占められています。

内訳を見ると、前橋は県内全域から一定の流入があり、渋川では隣接する保健医療圏からの流入が多くなっています。渋川はその一方で、自医療圏での入院受療率が39.5%と低い割合になっており、流出・流入率が共に高い地域と言えます。

そもそも群馬県は、隣接県の多いことから他県との患者の流入・流出率が高く、藤岡では入院患者のうち25%、太田・館林では18%が他県から流入しています。

また、高齢化の分布率を医療圏ごとに見ると、吾妻が33.4%と最も高くなっています。

さらに市町村別にみると、南牧村、神流町では高齢化分布率が50%超。じつに2人に1人が高齢者という計算になります。

高齢化が進んでおり医療の偏在も目立つ群馬県。次に群馬県の医療面をさらに詳しく見ていきます。

群馬県の病床数とこれから

榛名山

群馬県は、感染症病床を除くすべての既存病床数が基準病床数を上回っており、一般及び療養病床数を合計すると、既存病床数は基準病床数を4,300床以上、上回っていることが分かります。

図6 群馬県 既存病床数と基準病床数の違い

群馬県では隣接県と患者が相互に流出、流入していることから、受療率はエリアによってばらつきがあり、このばらつきが各圏域の病床利用率にも影響を及ぼしていると考えられます。

また、2025年における構想区域ごとの必要病床数を見ると、7医療圏で高度急性期病床、ほぼ全ての医療圏で回復期病床の必要性が高まると予想されています。

現状、すでに一般病床数のみで基準病床数を上回っている圏域が多いことや、高齢化にともない療養病床の必要性が高まること、他県からの医療的な依存を加味すると、2025年に必要とされる回復期と高度急性期のために、どれだけ病床数を割けるかが群馬県の今後の課題になると考えられます。

このデータを見る限りでは、群馬県では今後、多くのエリアで病床の改変が図られると予測できます。特に太田・館林医療圏では、既存病床数が基準病床数を1,000床以上も上回っていますので、何かしらの大きな動きがあるのかもしれません。

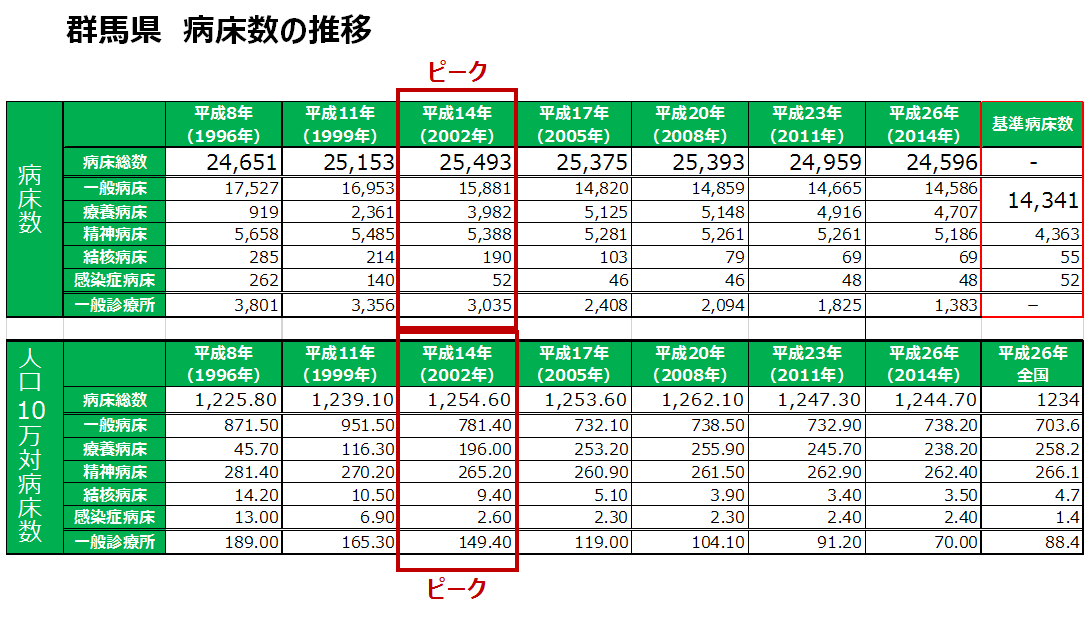

次に、群馬県の病床数の推移をみてみます。病床数、人口10万対病床数ともに、ピークだったのは2002年頃です。療養病床はその後の2008年頃まで増加傾向がありましたが、現在は減少傾向に転じています。

図7 群馬県 病床数の推移

群馬県内にはどのような機能を持つ医療機関があるか

群馬県では第6次、第7次保健医療計画を策定するにあたって、特定の診療科の医師不足の進行や、限られた時間の中で多くの医療スタッフが関わる必要のある処置において、圏域の垣根を越えて連携すべきという考え方から、疾病や事業ごとに2.5次保健医療圏(図9)を設定しています。

図8 群馬県 特定の医療機能を有する病院数

今回の第7次保健医療計画の策定にあたり、糖尿病に関して吾妻保健医療圏の見直しを行い、吾妻、前橋、渋川の保健医療圏が連携して対応をとる体制になりました。医療圏が多いからこそ、各疾患に応じて細かく医療圏を分類し、医療資源の状況に応じた協力体制をとっているのが群馬県の特徴と言えます。

図9 群馬県 二・五医療圏という考え方

群馬県は高齢化の影響により、救急搬送の割合が年々高くなっています。また、他県からの流入、流出が高い背景には、広域連携による県をまたいだ救急搬送の多さもあります。

現在、群馬県内には三次救急を担う医療施設が4施設ありますが、それでも県民からは救急医療を担う病院が足りないという不満もでており、救急医療体制の再構築も課題として挙がっています。

また、群馬県では分娩を取り扱う施設は助産所を含めて41か所となっていますが、20代~30代の男女は産科の診療施設数に不足を感じているのが現状です。

このような状況を踏まえて、県内では周産期医療に力を入れており、現在はNICU増床によって受け入れ患児数が増加し、ハイリスク新生児の受入不可日は、ほぼ0となりました。また、産科の医療者数を確保すべく、対策を講じています。

さらに高齢化が進んでいる群馬県において注目したいのが在宅医療です。

群馬県では主な病院に退院支援調整職員を全国平均の5.8人よりも多い6.1人配属し、病院と在宅医療の連携に取り組んでいます。しかしながら訪問診療を受けている人数は、平成20年をピークに減少傾向で、今後の在宅療養の支援体制についても改めて見直していく必要性が課題として挙がっています。

群馬県内の医師数と今後の確保対策

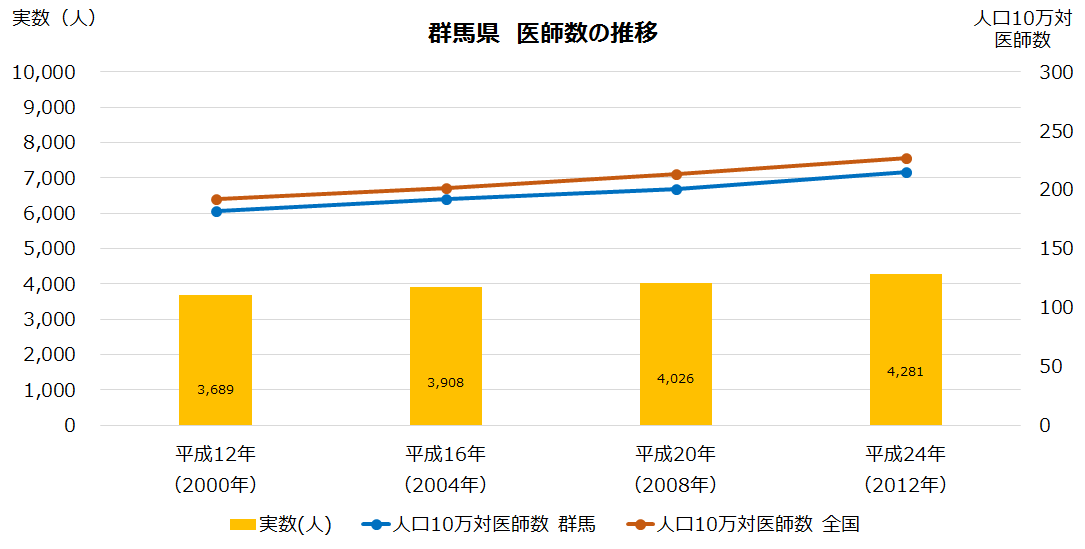

厚生労働省の調査によると、平成24年の群馬県の医療施設従事者医師数は4,281人で人口10万人当たり214.9人。全国平均の人口10万人当たり230.4 人を下回り、全国で30番目という状況です。

しかし前回調査の平成22年度と比較すると136人増加していることから、人数の面で見れば徐々に増加傾向であるということが分かります。

図10 群馬県 医師数の推移

しかし地域による医師数の偏在は顕著で、前橋保健医療圏には全国平均を大きく上回る人口10万人対419.5人の医師が在籍している一方で、他保健医療圏ではすべて人口10万人対の人数は全国平均以下となっています。

また、産科婦人科など全国的に減少している診療科だけでなく、外科に従事する医師数の大幅な減少や、35歳以上の女性医師の数が激減しているなどの課題もあります。

これらを踏まえて、群馬県では主に若手医師のキャリア形成に力を入れています。

県内で都市部以外のエリアで医師として従事しても、将来的に高度医療、専門医療に関われるようなキャリア形成を各エリアで推進していくことで、医師の偏在を解消しようと対策を行っています。

また、不足している診療科への医師確保対策として、ライフワークバランスの実現が難しい女性医師に対し、保育サポーターバンクによる保育支援など、子育てをしながらキャリア継続や復職のしやすい環境を整えています。

まとめ

草津温泉 湯畑

地域によって医療事情の異なる群馬県ですが、隣接している県との繋がりが強く、地域と連携して医療に従事するという、医療者として最も大切なことを学べる県でもあります。

また、全国的には医師数が潤っている外科の医師が少ないことから、外科系の医師はとても重宝されるでしょう。さらにキャリア形成のサポートも充実しているため、医師の少ない圏域で地域医療を学んだあとに、都市部で高度な医療を学ぶこともできるかもしれません。

自然あふれる群馬県で、地域医療や高齢者医療に携わってみるのはいかがでしょうか。

参考資料

群馬県第7次保健医療計画

http://www.pref.gunma.jp/02/d1000190.html

群馬県公式ホームページ

http://www.pref.gunma.jp/02/d1000252.html

群馬県公式ホームページ 地勢・アクセス

http://www.pref.gunma.jp/01/b2110039.html

群馬県公式ホームページ 群馬特産品

http://www.pref.gunma.jp/01/b2110047.html

総務省統計局 平成27年国勢調査

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/

平成 27 年 人口動態統計月報年計(概数)の概況

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/dl/gaikyou27.pdf

厚生労働省 平成26年患者調査の状況 受療率

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/02.pdf

この記事をかいた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします

ツイート

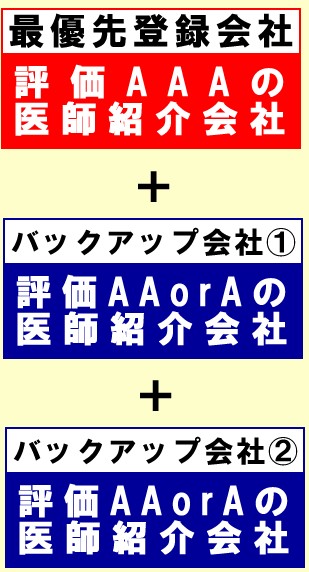

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

医師紹介会社は

医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、

当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、