第30回:保健医療計画からみる宮崎県の姿

■ 記事作成日 2017/9/24 ■ 最終更新日 2017/12/5

保健医療計画からみる宮崎県の医師転職事情

元看護師のライター紅花子です。

「保健医療計画からみる都道府県の姿」というこのコラム、今回は九州地方東南部、日本の初代天皇・神武天皇にちなんだ伝承が存在する、宮崎県の医療の現状について、宮崎県の保健医療計画をもとにお伝えしていきます。

宮崎県の現状を分析

宮崎県は九州の東南部にあり、総面積は東西70キロメートル・南北160キロメートルにわたる7,735平方キロメートルの県で、全国14位 の広さを有します。

海岸部は平地が多く存在する一方で、山岳地帯も多く、県の76%を森林が占めています。

1年を通して平均気温は高く、日照時間も長いことが特徴です。

海と山が併存する豊かな自然環境を活かして、宮崎県では様々な農産物を作っています。

きんかん、日向夏は栽培面積、収穫量共に日本一であり、実はかつおの漁獲量も日本一。

また、ブロイラーの出荷量も日本一で、国内で消費される鶏肉のおよそ2割が、宮崎県からのものとされています。

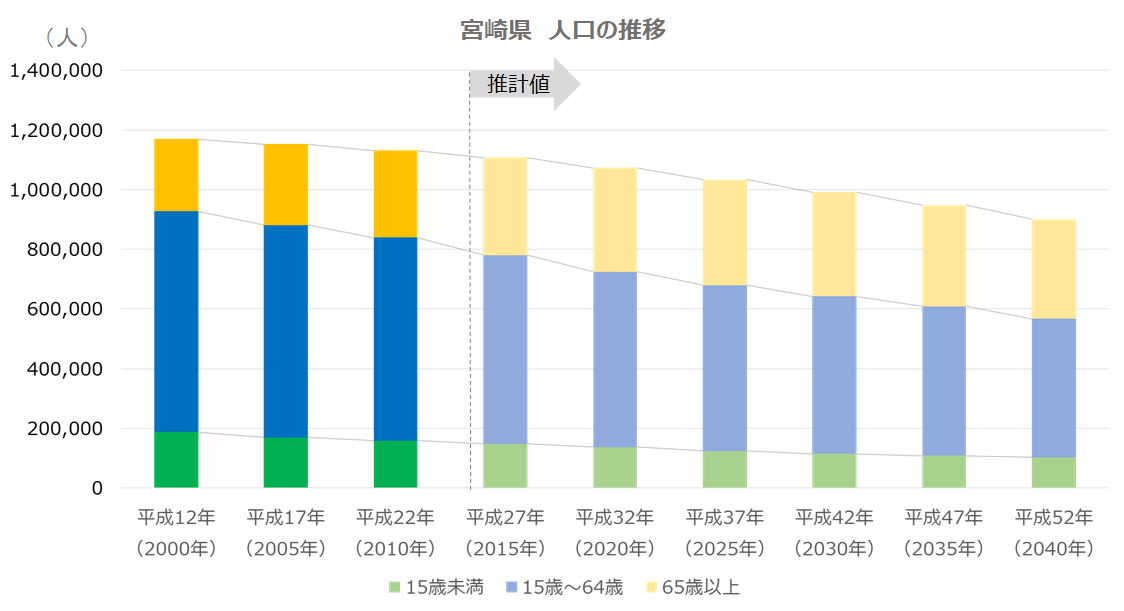

そんな宮崎県の平成27年10月現在の総人口は1,104,069人。全国で36番目で、国内でも人口は少ない方です。

宮崎県の総人口は昭和30年頃まで一貫して増加を続け、以後増減を繰り返していたものの、平成7年より減少の一途を辿っています。

また、平成25年3月に国立社会保障・人口問題研究所が出した「日本の地域別将来推計人口」によると、平成 37 年には、1,034 ,000 人、平成 52年には901,000 人へ減少し、100万人を切るとされています。

宮崎県の人口動態は

引き続き、宮崎県の人口動態に関するデータをいくつか見ていきたいと思います。

平成27年の出生率は人口1000人当たり8.4となります。全国平均が8.0ですから、日本の平均を上回りました。また、合計特殊出生率は1.71であり、その年の平均値である1.45を大きく上回るという結果になっています。

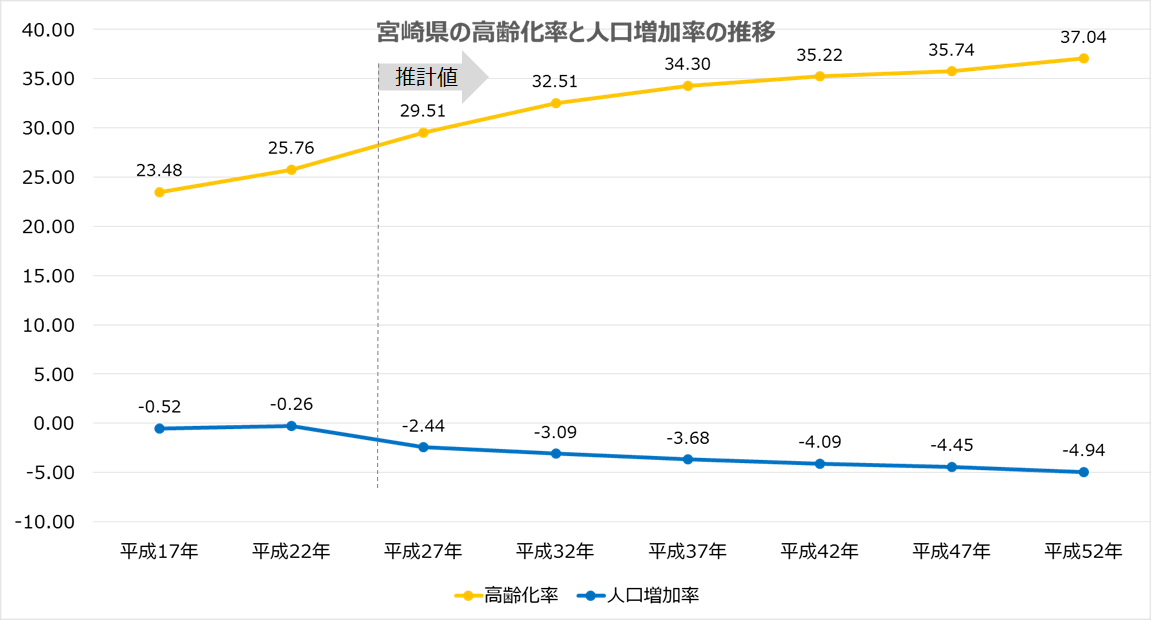

一方、平成27年の時点での高齢化率は29.5%。九州地方全体で見ても他県に劣らない高齢化率でありながらも、出生率が全国平均を上回っていることから、少子高齢化が比較的緩やかであることが読み取れます。

図1 宮崎県の高齢化率と人口増加率の推移

年齢3区分の人口を見てみても、平成24年のデータでは年少人口が13.9%、生産年齢人口が59.5%、老年人口が26.7%と、全国的に見ても年少人口と生産年齢人口が高い割合で推移しています。

図2 宮崎県 人口の推移

続いて死亡に関するデータを見ていきます。

平成26年の死亡者数は13,494人。人口1000人当たりで見ると12.3となり、全国平均である10.3を上回るという結果でしたが、全国的に見ると死亡者数は13番目に少ない都道府県となっています。

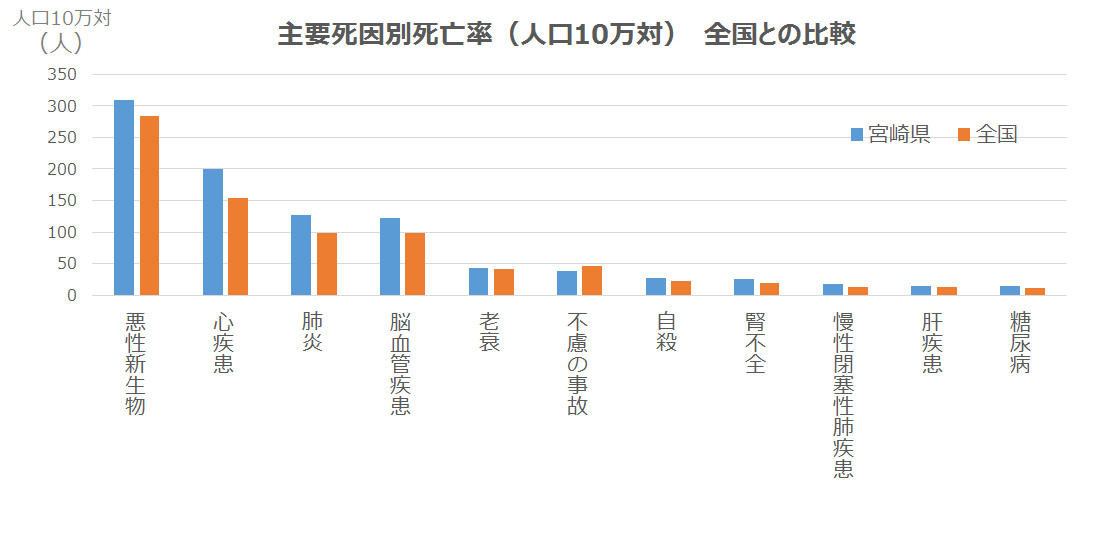

その死因は、最も多いものから悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患の順となっており、上位3つの疾患で、全死亡数の50%超を占める割合となっています。

また、人口10万人当たりでは、上位4つの死因について、全国平均を大きく上回っていることが特徴であり、今後、これらの疾患への対策が求められると思われます。

図3 宮崎県 主要死因別死亡率 全国との比較

宮崎県の医療状況はどうなっているのか

次に宮崎県の医療状況として、まずは受療率を見ていきます。

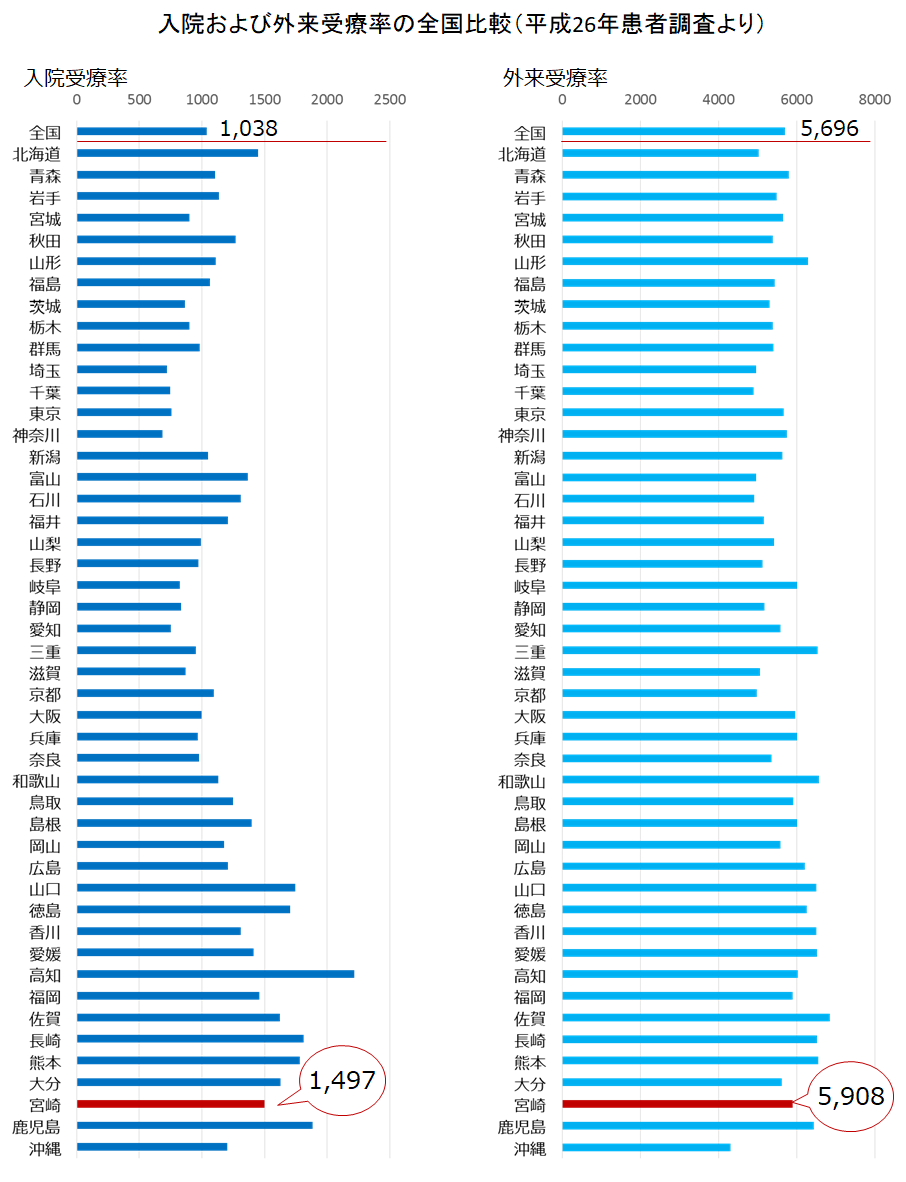

図4 宮崎県 入院受療率と外来受療率

平成26年度の入院受療率については、全国平均が人口10万人当たり1,038に対して宮崎県は1,497となり、全国平均を上回る結果となっています。

外来受療率は、全国平均が人口10万人当たり5,696に対して宮崎県が5,908と、こちらもわずかながら平均を上回る結果となっています。

入院および外来受療率は、高齢化などの影響があっても、毎年ほぼ横ばいで推移しています。

入院受療を傷病別に見てみると、高い順に「精神及び行動の障害」「循環器の疾患」「神経系の疾患」となっており、「精神及び行動の障害」は圧倒的な入院数となっています。

一方、外来受療を傷病別に見てみると、高い順に「筋骨格筋及び結合組織の疾患」「消化器系の疾患」「循環器系の疾患」となっており、こちらは「筋骨格筋及び結合組織の疾患」が圧倒的な患者数となっています。

この2つの背景には、高齢化があると考えられます。例えば認知症などで長期的に入院する方が多い、一方で関節の痛みなどで外来受診を必要とする方が多い、などです。

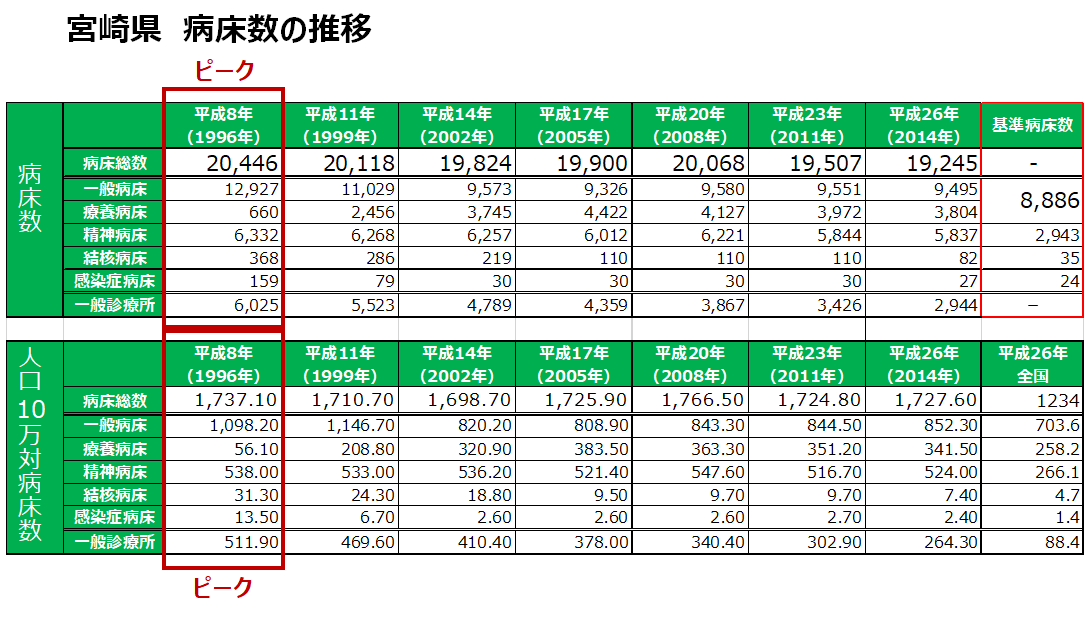

宮崎県の平成23年現在の病床数の総数は19,507床で、病院の内訳は、99施設が医療法人、国公立が22施設、個人が6施設、その他が15施設と、医療法人が開設する医療施設が、最も多くなっています。

また、病床の利用率を見ると、精神病床が94%と最も高く、続いて療養病床が89.2%、一般病床が74.4%となります。このことからも、宮崎県では精神疾患で入院を必要とする人が多いことや、高齢化率の上昇が病床の利用率を上昇させる一因となっていることもわかります。

宮崎県の保健医療圏はどうなっているか

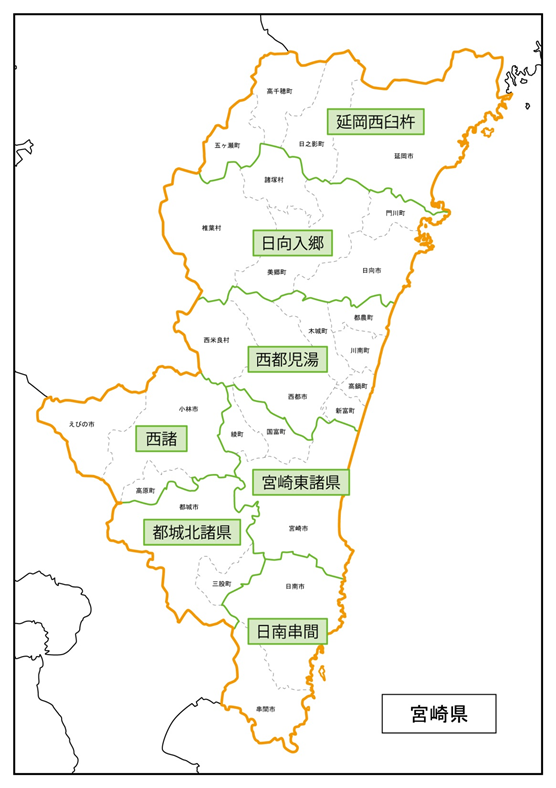

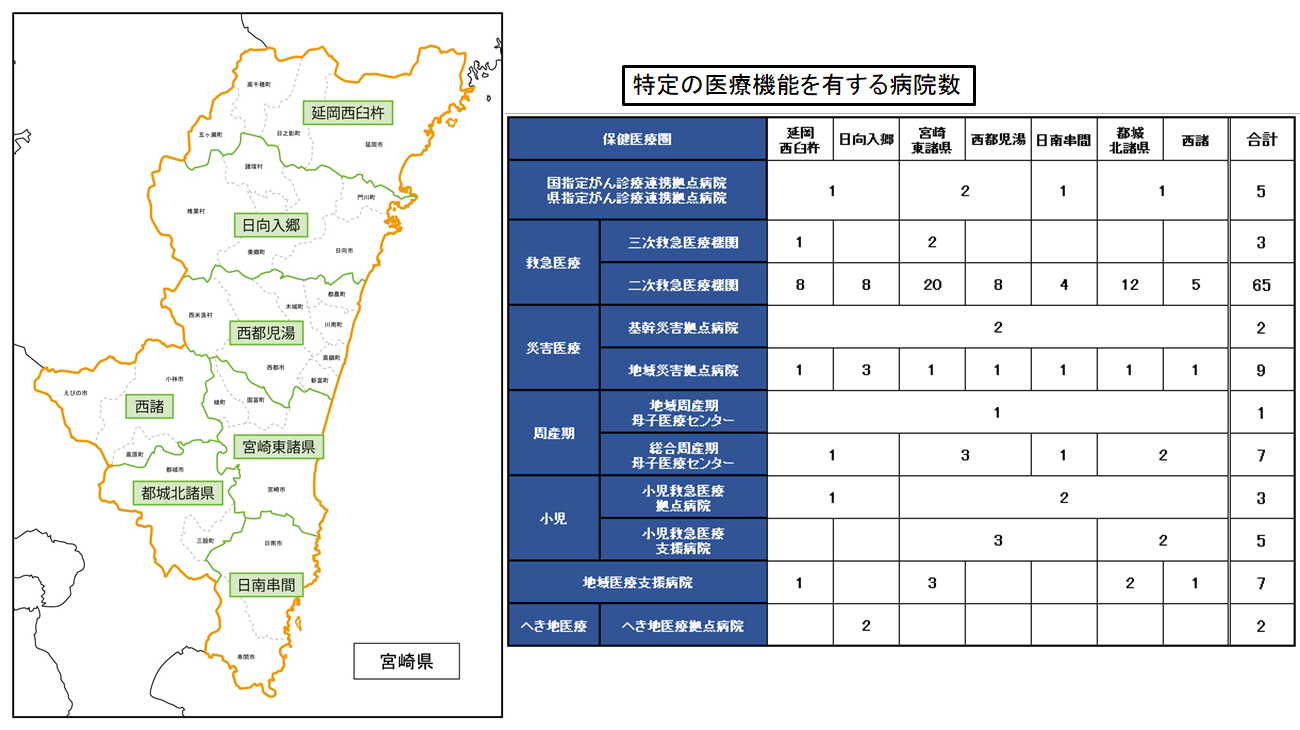

宮崎県の医療圏は、他の県と同様に一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏にそれぞれ分かれています。その中で二次医療圏は、県庁所在地を含む宮崎東諸県、延岡西臼杵、日向入郷、西都児湯、日南串間、都城北諸県、西諸の7つの医療圏に分類されています。

図5 宮崎県の二次保健医療圏

宮崎東諸県医療圏は人口も群を抜いて多いため、病院数も多く、県内の病院のうち3割は、この宮崎東諸県医療圏にあるという状況です。

宮崎県の入院患者の移動を見てみると、宮崎東諸県医療圏では自医療圏で93.9%、都城北諸県では86.1%入院医療をまかなえているのに対し、西都児湯医療圏では62.5%しか入院医療を自医療圏で医療をまかなえておらず、他の医療圏へ依存している状況が伺えます。

他の医療圏も7~8割程度の医療自給率となっており、流入、流出が多いことが特徴といえます。

ほとんどの医療圏の流出先は分散されているものの、割合で見れば宮崎東諸医療圏へ流出する率が高く、宮崎県内の課題となっています。

また、宮崎県はこれまで九州内でも高速道路の供用率が低かったものの、近年急速に道路の整備が進んでいます。

交通網が発達したことによって、他医療圏へのアクセスが容易になったことも流入、流出率を高めている一因であると考えられています。

高齢化に伴い医療のニーズが高まっており、今後もますます医療機関の利用率が上昇傾向にある宮崎県。

その一方で、交通網の発達により医療圏外との患者の行き来が激しさを増しています。次は宮崎県の医療面をみていきます。

宮崎県の病床数とこれから

鵜戸神宮

次は、宮崎県内の既存病床数と基準病床数について見ていきます。

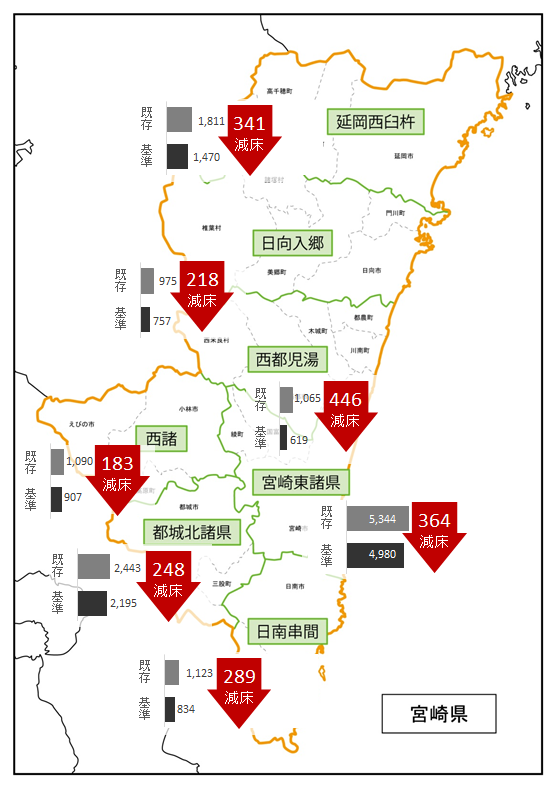

図6 宮崎県 既存病床数と基準病床数の違い

平成23年時点でのデータによると、宮崎県の病院病床数は 人口10万人あたり1,724.8床で、全国平均の1,238.7を上回っており、基準病床数を既存病床数が超えています。特に精神病床については、既存病床数を基準病床数が大幅に上回っています。

図7 宮崎県 病床数の推移

前述したように、県内の交通網が発達したことによって、圏域の垣根を越えて受療する患者が増えており、自医療圏での医療自給率が低い西都児湯医療圏の患者が、宮崎東諸県医療圏で約33%も受療しているという現実があります。

また、各医療圏の医療施設従事医師数を見ると、内科や外科だけでなく小児科や産婦人科といった専門性の高い分野の医師も宮崎東諸県医療圏で多く勤務していることが分かります。

そのため、病床数の整備だけでなく、自医療圏で医療をまかなえるよう医療圏ごとに医療機能を充実させ、どの医療圏でも等しく医療を受けられるようにすることが、今後の宮崎県の課題となってくることが考えられます。

宮崎県内にはどのような機能を持つ医療機関があるか

宮崎県内では高度・特殊医療の提供体制の充実を図っており、大学附属病院や国公立病院を中心に医療機能を高めています。

中でも宮崎東諸県医療圏は大病院が集中し、医療体制が充実しています。

図8 特定の医療機能を有する病院数

宮崎県内の公的医療機関は、地域の中核医療機関の役割を担っていますが、内科や小児科などの医師の確保が難しく、診療科目の偏在が課題となっています。

そのため、民間病院と国公立病院が連携して、一定の治療が終わり次第、地域のかかりつけ医に患者を移動させることで、質の高い医療を継続して行える体制作りを行っています。

また、宮崎県の死亡原因として最も多いがん医療の分野では、各医療圏が連携してがん医療圏を設定しています。これは2つの医療圏を1つのがん医療圏として、がん診療病院・がん拠点病院など、受診する病院を定めたものであり、これによって医療圏内のがん医療の充実を図っています。

また、7割が山岳地帯である宮崎県内にはへき地も多く、へき地医療を充実させるために公立のへき地病院や診療所が開設されています。

他にも無医地区への巡回診療や、ドクターヘリにて患者の搬送を行うなど、へき地医療の確保に力を入れています。

しかし、へき地医療に対応できる公立のへき地病院の医師数は少なく、今後医師数の増加を目標としています。

また、宮崎県では救急医療施設の医師不足によって、救急医療体制がやや不十分な状況なのかもしれません。

そのため、不要時の救急車の利用や、夜間や休日などの時間外でのいわゆる「コンビニ受診」を控えるよう、県民に情報を発信しています。

さらに初期救急、二次救急を充実させることによって救急救命医療の役割分担を図り、県民に最善で効率的な医療を提供できる体制を目指しています。

また、高齢化に伴い重要になるのが在宅医療です。宮崎県内では基本的に、二次医療圏内での医療展開を望むものの、在宅医療分野に限っては、地域の実情に応じて、郡市医師会単位や市町村単位など、柔軟な医療圏を設定することも可能としており、県が在宅医療に力を入れている姿勢が伺えます。

宮崎県内の医師数と今後の確保対策

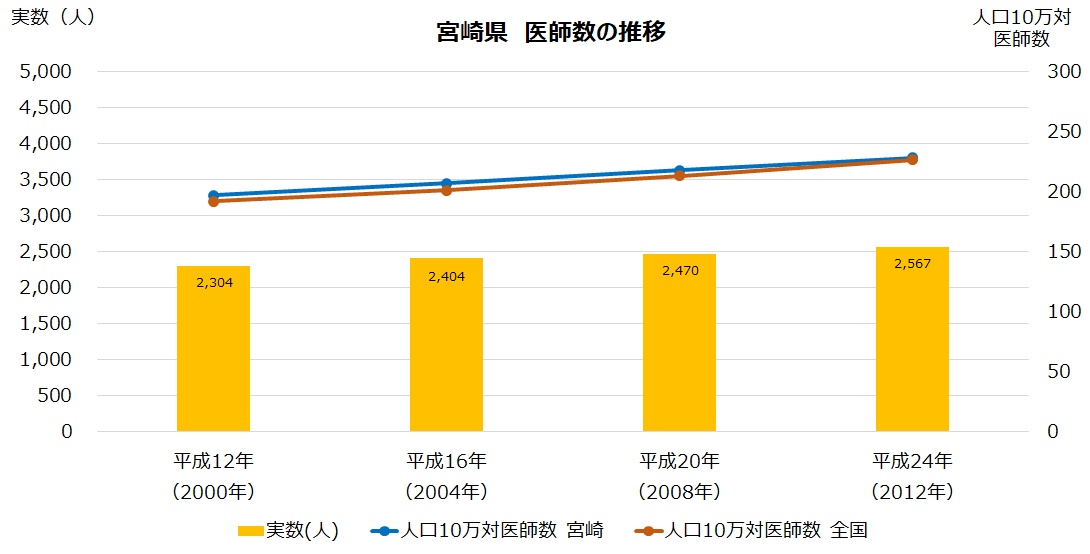

厚生労働省の調査によると、平成22年現在の宮崎県の医師数は2,653 人となっています。人口 10 万人当たりの医師数は 233.7人となり、全国平均の人口10万人当たり230.4 人をわずかに超える結果となっています。

図9 宮崎県 医師数の推移

しかし医療圏ごとに見ると、ほとんどの医師の就業場所は宮崎東諸県医療圏に集中し、その他の医療圏の医師数は全国平均以下となっています。

また、産婦人科医は全国平均を上回っているものの、小児科医や内科医は全国平均を下回り、特定の診療科での医師数の減少がみられます。

さらに、40~50歳代の医師の割合が全国的に見ても高く、20代、30代の若手医師は年々減少しています。

平成12年と比べると、20代の医師は4割も減少しているようです。

このことから、宮崎県では地域での医療の偏在化の解消、特定診療科の医師不足の解消、若手医師の増加、さらには近年増えている女性医師の働く環境の整備を目標としています。

宮崎県内の医療情報の発信や、医師不足が深刻な特定診療科、あるいはへき地等の地域医療に従事することを前提とした奨学金の貸与など行っています。

また、平成16年に新たな臨床研修医制度が導入されたことによって、若手医師が大学病院以外の施設で研修を受けたり、特定診療科においては医師の減少によって若手医師の臨床研修の場が県内になくなっているため、今後、特定診療科の医師の増加や、情報の発信などの施策を行うことで、若手医師数の増加にも影響を及ぼす可能性があります。

さらに、院内保育所の運営費補助や再就労の支援体制を整えるなど、女性医師が出産、育児を経ても仕事ができるような環境つくりにも取り組んでいます。

まとめ

日南海岸

医師数の偏在が目立ち、医療の流入、流出率も高い宮崎県。

しかし分野によっては既存の医療圏を活用して独自の診療範囲を設定したり、医療圏を超えての受診を認めるなど、現状に合わせてうまく医療が均衡を取れるよう調整を図っていることが伺えます。

宮崎県への転職を考えるなら、このような医師が求められているかもしれません。

- 内科医または小児科医(産婦人科医)

- 年齢が20代~30代の若手医師

- へき地医療に携わりたい医師

自然に恵まれ、フォローアップ体制も充実した中で働くことのできる宮崎県。

九州で転職を検討している方は参考にしてみてはいかがでしょうか。

参考資料

宮崎県公式ホームページ

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/tokeichosa/kense/toke/page00413.html

宮崎県保健医療計画2章

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoyakumu/kense/kekaku/documents/000197308.pdf

宮崎県保健医療計画3章

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoyakumu/kense/kekaku/documents/000197309.pdf

平成27年国勢調査

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/pdf/gaiyou.pdf

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」都道府県別に見た推計結果の概要

http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson13/2gaiyo_hyo/gaiyo.asp

平成 27 年 人口動態統計月報年計(概数)の概況

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai15/dl/gaikyou27.pdf

厚生労働省 平成26年患者調査の状況 受療率

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/02.pdf

宮崎県保健医療計画3~5章

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/iryoyakumu/kense/kekaku/page00109.html

この記事をかいた人

医師キャリア研究のプロが先生のお悩み・質問にお答えします

ツイート

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

数ある医師転職支援会社への登録に迷ったら・・・

医師紹介会社は

医師紹介会社は 当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、

当サイトでは公平な医師紹介会社レビューを行うために、